芳芳的田野手记|莆田的隐喻世界:一支兴化军的精神符号(中)

《芳芳的田野手记》是由“汀塘村口述文化志”项目与“码字工人联盟”合作的专栏,跟着人类学者郁弘芳的田野脚步,一起走读汀塘、莆田、福建的人文历史、风俗习惯、地域文化。

隐喻的世界:一支兴化军的精神符号(中)——莆田境社中的兴化军精神

芳芳(郁弘芳)

人类学独立田野工作者

汀塘村口述文化志项目代理人

国之大事,在祀与戎

在莆田,尤其在汀塘村做田野,我脑中时常自动浮现出这句话:“国之大事,在祀与戎”。虽然莆田地处闽中入海一隅,但其民俗、人群之中总也若隐若现一种精神。城隍庙、妈祖庙、社宫等各种宫庙的匾额、楹联、油纸灯笼上常见有这四个字:护国庇民。此地,“祀与戎”仿佛浑然一体,我且称之为“兴化军精神”。

我记得某天,我的朋友阿夏与汀塘欧叔辩论“为什么要生儿子”的话题,争到面红耳赤时,欧叔说:“不生儿子怎么打倭寇?”这个理由听起来匪夷所思,但对莆田人来说却无比真实。那门板上的白头门旗,仿佛无时无刻不在提醒:和平不是永远,要随时准备着战斗。

一、江山社稷与莆田社祀

中国人称国家为“江山社稷”。何为社稷?“社”为土神,“稷”为谷神。“社会”的本义是祭祀土神的“社”之联合。然而在21世纪的今天,中国绝大多数地方已经没有“社”了。但我们依然可以在莆田看到活生生的“社”。并且它不是一个古代遗迹,而是鲜活的社民、完整的“社”的建筑和一整套贯穿全年的仪式仪轨。如果说“村”是莆田最基层的行政单位,那么“社”才是文化意义上莆田真正的基层组织,是打开莆田民俗密码箱的钥匙。村庄的主要民俗活动都是围绕“社”展开的,当地人称“里社”。莆田人的生活离不开“里社”。他们的心中至少有两张地图,一张是行政区划图,另一张是“里社区划图”。

就像汀塘村人在“口许”时的自我介绍:“福建省兴化府莆田县武盛里汀塘境丰荣书社某某某”,这是莆田在明清时的行政归属,也是莆田人在另一个维度里的地址和身份。在那个系统里,莆田人的“编制”仍然在“社”,而不在“村”。如果你漫步莆田乡间,看到一个以“社”为名的飞檐建筑,旁边有一个空旷的广场,还有一个戏台。那么恭喜你,你很可能正站在一个村庄古老而悠久的文化中心、信仰中心和公共活动中心。

图:汀塘村丰荣书社

2020年11月16日,列入莆田市秀屿区第三批区级文物保护单位

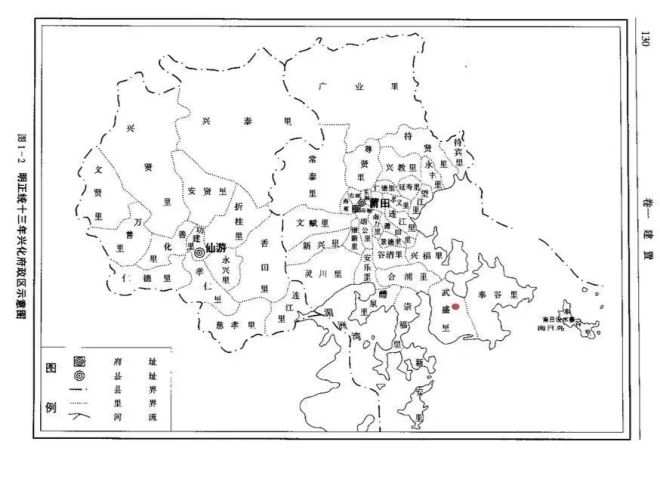

图:丰荣书社在明代兴化府莆田地图中的位置

汀塘村丰荣书社的主供桌上刻着“春祈秋报”四字,正是古社之本义。汉代《白虎通义·社稷》中解释:“王者所以有社稷何?为天下求福报功。人非土不立,非谷不食。土地广博,不可遍敬也;五谷众多,不可一一祭也。故封土立社,示有土尊。”

在古代,王朝把“社稷”当作自己的立国之本、立政之基。北京尚有“五坛”遗址,曾是明清两朝历代帝王的祭祀之处:天坛、地坛、日坛、月坛、社稷坛。此社稷坛,又称太社坛、太稷坛,乃最高一级的社。而民间乡野的“社”则最基层,《礼记》中称为“置社”。

社稷礼俗本是我国古代最基本的祀礼,蕴含着华夏文明对国之有国、君之有君、民之有民最本源的理解。此所谓“无土不生万物,无粮难以养民,天赐君以土,民以食为天”。中国人在社稷之礼中,确认自己在天地和国家中的身份坐标。

今天,社祀之礼虽已延续4000年,中国绝大多数地方却已经没有“社”了,偶有村庄保留着“一木一社”(一棵社树护着一个露天社台)这种最原始的社祀形式。但仍有莆田一市较为完整地再现着“社”之建筑、“社”之名称,并以自己的方式延续“春祈”与“秋报”的传统,可谓一个民俗奇观。

莆田人在春季时闹元宵:跳棕轿、游灯、菩萨巡游、轮选福首,又在秋季社公生日时看社戏、吃戏饭,恍若华夏社祀全盛时期——大唐的模样。唐代的社日盖过中秋、重阳诸节,是全民生活的兴奋点。今天的莆田社日亦是如此,火树银花,张灯结彩,热闹非凡。

有学者总结先秦社祀之目的:“祈求好收成、祈雨求晴、祈求消灾、娱神娱人、婚恋求子、赢得战争胜利”。今天看来,这些诉求依然存在,但已不能概括全部的社祀内容。莆田的“社”还受到周代以来“里社合一”的户籍制度、元代以来的“社学”制度、明代以来的社庙重整的影响。因此,莆田之社亦具备了“户籍统计”、“社学并举”和“多神并祀”的特点。

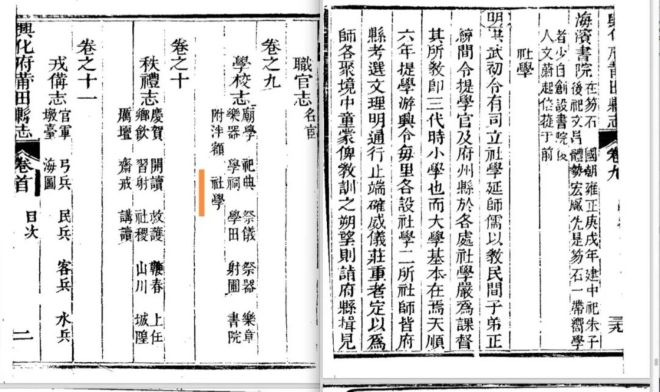

图:清《兴化府莆田县志》卷九 学校志

关于社与社学的关系,当地人告诉我,书社是比社更高一个级别的形式,依例必须境内科举高中、出了大官,才可升书社。例如丰荣社升为“丰荣书社”,是因为明代出了一位被誉为“五经师表”的欧志学,官任广东潮阳知县。至今,村里还在流传:邻村参与科举的考生为给考官留下好印象,曾“挂名”于丰荣书社的故事,可见莆田“社籍”与“科举”之间的关系。

我曾多次观看丰荣书社的社日活动,前来拜拜的社民,无论男女老少,每家的流程都是祭五果六斋、点香、拜拜、插香、口许、烧贡银、放鞭炮、撤五果六斋。社日当天,社门大开,人来人往,每个人开始和结束仪式的时间都不同,但都异常熟练。社里的人流如行云流水一般,保持着极好的节奏,他们的拜拜动作简洁、轻巧、优美、富有韵律,像极了一场集体舞蹈,仿佛已操练了“千年”。

他们在“社祀”中融入了所有美好生活的盼望,生老病死、求学结婚、做官经商皆告之于神。另外,我亦留意到,莆田人将某种忠义精神和英勇精神融入其中,体现在社神、社联、社戏、元宵表演等诸多方面。可以这样说,“社”不仅体现了人与神之间的关系,亦体现了人与国家之间的关系。而祭祀社神,正是这种关系与精神的象征与浓缩。

丰荣书社社联:志在春秋扶汉室,慈济妙法照金沙

二 “匡扶汉室“的兴化军精神

汀塘村丰荣书社供奉着六位主神灵,位于中心的是尊主明王、后土夫人,东侧是天上圣母、文昌帝君,西侧是协天大帝、慈济真君。《宋史·礼志七》载:“徽宗政和六年九月朔,地祗未有称谓,谨上徽号曰承天效法厚德光大后上皇地祗。”可见,后土夫人是宋徽宗亲封的“社母”,莆田称“社妈”。

后四位:一文圣、一武圣、一海神、一医神,亦都受到过宋帝及其后帝王的敕封,每一位都在各自的领域承担着“保境安民”的功能。可以这样说,丰荣书社的六位社神,在宋代皆已是御封之正神。其中,协天大帝是明神宗给关羽的封号,全称是“协天护国忠义大帝”,宋元明清各朝,皆将之作为“忠、义、信、勇”之精神化身,又称“武财神”。

图:丰荣书社主神楹联

协天大帝、慈济真君两侧的楹联这样写道:“扶汉重春秋名标青史,参禅光宇宙离护金沙”。“春秋”、“扶汉”两个词频繁地出现在莆田的社庙楹联中,分明在指向:莆田社祀之深意还与匡扶汉室的历史有关。

1279年崖山海战,是中国王朝史上一个重要的分水岭。公元1276年正月,元军攻克国都,宋恭帝被俘。其同父异母的赵昰与赵昺两兄弟由朝臣陆秀夫、张世杰和文天祥等人护卫南逃、拥主入闽。五月,刚满七岁的赵昰在福州即位,为宋端宗,十一月,又奔走广州。期间,元兵压进,多地举降。

正所谓“疾风知劲草,国危见忠臣”。兴化军知军陈文龙倾家资募义军保宋抗元,在城头竖起“生为宋臣”、“死为宋鬼”两面大旗,死守兴化军城,因部将叛变被俘,绝食而死。其叔陈缵继续抗元斗争,于1277年二月三十日收复兴化城,端宗升兴化军为“兴安州”。

1277年十月,元军再次攻陷兴化城,陈缵力尽被擒,惨遭车裂。面对如此劲敌,元军深知兴化军人刚烈难降,屠城3日、杀3万多人,“血流有声”。这是兴化历史上遭遇的第一次大屠城。但历史证明,自兴化军始,莆田人似乎已将“不树降旗”、“忠于汉室”的精神刻在记忆里。到了清初,满军占领兴化府,悲剧再次重演。兴化人组织义军两次收复兴化城,并与南明郑成功军队共同抗清,直至康熙十七年。兴化义军,成为了清军南征最顽固的对手之一。

不幸的是,为了阻断给郑军的供给,清廷以截界为手段,令大半个莆田被废弃,明朝建立的沿海卫城全部摧毁,“吾乡人民,真九死一生”(《莆变纪事》)。抚卷莆田史,字里行间流淌着“悲壮”之情。自宋以降,这片土地的命运便起起伏伏,经历荣耀,亦历经屈辱,时常又是荣耀与屈辱结伴而来,令人百感交集。乱时田园尽毁,太平盛世又商贾繁荣、忠儒辈出。如此跌宕,无怪乎此地的人民情感较为复杂,所系又或深远。故今人自言之:“不读兴化史,莫论莆田人”。

值得注意的是,南宋时期,为了抵抗少数民族政权的掳掠以及乘机而起的匪盗,民间建立起了大量的抗金军事义社。这种民社,既可乡里自保,又可保境抗敌,是宋代国家军事力量的重要补充。宋代皇帝不仅喜欢封神,亦鼓励民间军事性义社的发展。而民间历代沿袭的斗力尚武的习俗与古老的“社”为这种乡兵组织提供了生长的土壤。

《礼记》记载:“句龙为后土,能平九州,故祀以为社。”《左传》昭公二十五年:“齐侯曰:自莒疆以西,请致千社以待君命。”宋末金兵、元明倭寇、明末清兵的出现,使得汉代之后变为“邻里互助”和“户籍管理”的莆田里社,重新唤回了“平九州”的原义。而宋代这种暗含“寓兵于农、寓兵于民”的深意,对莆田和闽南文化产生了深远和深刻的影响。

图:南宋末年,陆秀夫、张世杰和文天祥护主入闽粤路线

图:南宋兴化军抗金名儒—白塘李富公祠

汀塘李氏先祖,不忘“宋殿”二字

三 福首制度中的兴化军精神

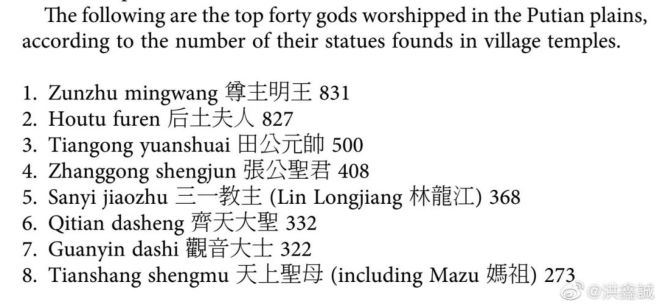

“尊主明王”是莆田“社公”的名字。虽然妈祖信俗名闻世界,然而在莆田内部,“尊主明王”似乎才是那个最被广泛祀奉的神。1993年开始,加拿大的汉学家丁荷生教授与厦门大学历史系的郑振满教授合作,他们在莆田平原走访了约800个村、1500个多庙,发现次数位列第一正是尊主明王,其次是后土夫人。

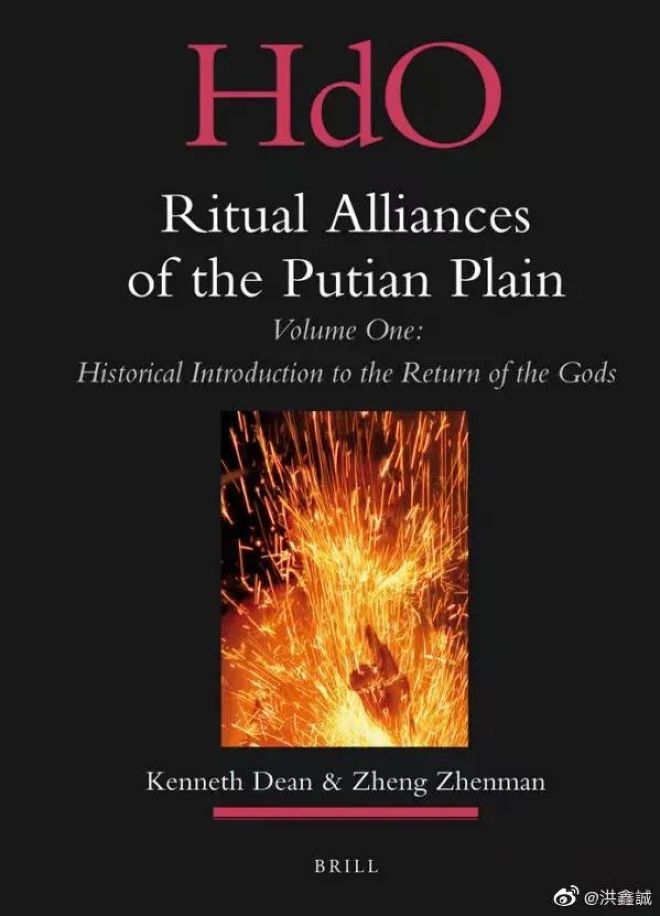

图:来自《Ritual Alliance of the Putian Plain》(莆田平原的仪式联盟),2010年

莆田人有两套身份户籍系统,一份归政府管,一份归尊主明王管。当地人这样理解尊主明王的工作:“相当于另一套系统里的书记。”因此,无论出生还是死亡,这里的人都要向尊主报备。每年春天,人们在提交“丁口款”的同时,也是汇报了家中的丁口数。而扛着菩萨巡境,亦是“考察民情”。

那个系统的“书记”还需要一个日常负责组织的班子,怎么办呢?境社中的福首制度很好地解决这个问题。按照不同族支或生产队,社里的男丁被分到不同片区。每个片区的男丁根据年龄从高到低,在一生中都会轮到一次“福首”。福首的任期是一年,在本社元宵结束后换届。这一年里,他们要为社庙的各种活动出钱出力。

当上“福首”,被认作是今年族姓中最有福气的人。即使是平时吝啬之人,亦会在这一年里重掷千金。因为人们相信,做“福首”可以消去灾祸,给全家带来好运。在福首制度中,每个男丁都有机会经历长达三年的精神洗礼。第一年,跟着上一任学习如何当福首;第二年才正式担任福首、组织活动;第三年,从旁指导下一任福首。根据我的观察,他们会在这三年里,训练自己无私奉献的精神,锻炼自己的沟通能力、协作能力和安排部署的能力。

例如,丰荣书社一年有六位在任福首,他们同时还有六位“退役福首”和六位“预备役福首”,加起来就是一个6+12的团队。福首们看起来是在为菩萨做事,其实他们也是在为整个境社服务。他们会关心社里发生的每一件重要的事,为村庄事务出谋划策。福首的妻子、子女和其他亲属也会全力协助他完成工作。等到他任期结束,亲朋好友都会前来热烈祝贺。

因此,实际上每一年的福首制度都在为村庄补充人才库的资源。一个当过福首的莆田人,有着发自内心的一种骄傲。莆田的福首制度为莆田男子提供了这种荣誉感和满足感,而他们的妻子亦感到荣耀。他们会在家里的厅堂顶上挂起长长的红布,路过的人便都知道他们家今年是福首。如果还能卜到“头炉”,他们简直比抽中六合彩还要高兴,立即锣鼓喧天、鞭炮齐鸣。

正因为如此,才有很多人放下产业,从千里之外举家搬回村庄定居一年,只为了做好这一年的“福首”。他们认为这一年的付出,可以为子子孙孙积累不可估量的福报。平时的操练,由集体给诸神办的各种节日仪式来完成。而每年的元宵就像是每一届福首的结业汇报。因此,如果过年期间在莆田,只要不觉得累,每天都可以去几个村看元宵。

这几年由于疫情规定,很多村庄的元宵取消了,但是福首换届必须是照常进行的。在我看来,相对于“志愿者”,福首更接近一种“职业”,因为这项工作要求做事非常严谨,有纪律性。从五果六斋的采购到丁饼的发放,从社门的开放时间到社款的收付,从元宵的部署到社戏的安排,事事要按照规矩办。

元宵节更是一场遍及整个莆田的对福首团队的“大操练”和“大检阅”。做完元宵,他们就可以正式“结业”了,下一任福首立即接上。当我看到丰荣书社元宵的最后一天深夜,上一任福首还在院子里打扫,把帐目整整齐齐地贴在墙上,这种“站好最后一班岗”的精神,实实在在地打动了我。必有一种精神,在其中延续千年。

2021年,我见证了丰荣书社福首班子点点滴滴的付出和辛劳。我发现福首制度,实在是莆田民间社会结构中极为珍贵的存在。莆田的村庄因此拥有了两套治理系统:一套是村委会,以村为界行使行政权力;另一套是福首班子,以境为单位履行组织义务。在这种情况下,即使村委会偶尔失灵,福首团队依然可以提供最基础的服务,完成代代相传的社俗活动。

我认为正是这种“双轨制”的社会架构,使得莆田的基层网络层层交织,拥有了一种“超级粘性”。而长达一个月的莆田元宵,是这个双轨制社会向世人展示自己民间生命力的大舞台。这种民间力量如此生生不息,并不是今人的创造,而是古之兴化人已将文化内化在了民俗之中,并通过福首制延续了它的“兴化性”。

在元宵期间,莆田的每个社除了要完成福首的交接,另外还要操办爬刀山、跳棕轿、僮身穿刺、打砂花等非常惊险的表演项目。当我凝视这些节目,表面上好像是在彰显神明护庇下刀枪不入的神功,本质上却传递出了一种“勇敢”的品质。火、刀、枪、砂花,分明就是战场的隐喻,而那些不畏流血、灼伤的僮子,传递着一种“不怕死”的武士精神。

在莆田,我开始明白:神,是人之精神的浓缩与象征。神是人之神,人是神之人。当人们在敬神拜神时,其实也是在召唤精神的回归。而这种神勇阳刚之气象,自宋之后,在中国便开始衰微。但莆田元宵仍然渲染出了一种精神气质,使得浸染其中的人,在事业上也能自然展现出勇猛开拓的姿态。这也是为什么莆田的生意人,必须要等做完元宵再奔赴各地,开启一年的事业征程。

四 “一旗一社一境”中的兴化军精神

莆田还有一种“境”名文化。“境”有狭义、广义之分。狭义的“境”,就是一位社公管辖之疆土范围,有具体的境名。例如丰荣书社管的地境叫“汀塘境”,西贤社管的地境叫“汀彭境”,周边的其他社亦皆有其对应的境名。

城隍的概念可以帮助理解“境”的含义。在有城(城墙)和隍(护城河)的城市,其护守该城隍的神为城隍爷。在没有城池的村庄、市镇,护守其“社”境的就是“社公”,在泉州亦称境主公、统境尊王。

郑振满教授在莆田江口平原的研究报告中写道:“凡属社、庙并存的村落称为 ‘境’,意指某一社、庙的管辖范围,亦即绕境巡游的 ‘境’。在这里 ‘社’与 ‘庙’都是构成 ‘境’的必要条件。⋯⋯有庙无社或有社无庙,都不成其为一 ‘境’。 ”

这个境就是狭义的“境”,它与“社庙”、“境庙”一一对应。而广义的“境”,是指一位神明管辖的疆土范围,不特指哪类神,但该神也必须有明确的地域性,例如城隍,铺主公,还有一些民间自发祀奉的保护某一方平安的“大人”、“某公”、“娘娘”等。广义的境,可以这样描述:在某某神管辖的“境”内。

但不管是广义的境,还是狭义的境,本质都是疆土的意思。《说文》言:“(境者)疆也,一曰竟也,疆土至此而竟也。”社境的不同是,它像村庄一样,拥有自己固定的名字。人们还会在境名中加一个“胜”字,表达“美好的地方”的意思。如果说,村庄更多地指向行政功能,那么社境则最接近文化内涵。在日常生活中,可以频繁地看到用境名的使用场景,所有彰显境/社威的一切都会打上境/社的标志,比如戏台、牌匾、桌围、香炉、旗帜、锣鼓等等,疏文自不用说,民间契约亦会用境社之名。而其中最为代表性的就是打着社名的社旗。

如:丰荣书社社旗

每户人家都好好地收藏着一面旗帜,过年的时候插在院子里。元宵游神时,每家派一个人举旗列队其中。元宵过后,每家将旗做好清洁,收起来明年再用。这面旗就代表着:“我们家是这个社的一员”。

一般说来,一个男丁如果不是入赘他乡,他和他的家族在哪个境中,归属于哪个社主管,这是确定的、沿袭的。在莆田,社/境是其最稳定的信仰社区。一社、一境、一旗,就是对这种确定性与沿袭性的符号化象征。

当一个行政村包含两个以上的社/境时,人们从心理上习惯用境名,而不是村名,来指代自己的来处。比如看社戏时,人们相互询问:“你哪里的?”如果是许厝村,许厝就一个社/境,那人便说自己是许厝的。但是汀塘村有两个境,汀塘境人就说自己是汀塘人,汀彭境人就说自己是汀坪人(汀彭、汀坪音同)。

对“境”的认知是打开莆田文化密码箱的钥匙,也有助于我们通过“境”窥探到中国古人对“族群”与“疆土”的理解,古人对“神治”与“人治”的运用。“境”是一整套文化符号高密度输出的基本单位。因为“境”的存在,宋王朝精心设计的“道统”得以穿越朝代的更替,抵达千年后今人的精神领域。

// 本文参考文献 //

[1] 杨华《战国秦汉时期的里社与私社》

[2] 唐 祝钦明《社稷议》,《全唐文/卷0237》

[3] 史江 《宋代军事性会社及其形成背景、特点及社会功能初探》,四川大学学报(哲学社会科学版》, 2003年

[4] 郑振满《神庙祭典与社区空间秩序——莆田江口平原的例证》

*本文感谢莆田汀塘村李荣兰老书记、南夫老师提供宝贵意见。