人类学家的下午茶Vol.4丨寻找地方性知识和拖延症的创作者

《人类学家的下午茶》是由公益大爆炸与“汀塘村口述文化志”项目合作的特别节目,是一个由科普作者阿夏桑和人类学者郁弘芳共同主持的泛人类学主题播客,每月更新一次。我们也会邀请来自不同领域的学者和嘉宾来参与我们的讨论,欢迎大家在喜马拉雅和其他泛用性客户端(如小宇宙、Pocket Casts)搜索 “人类学家的下午茶”订阅收听。

说到创作者和自由职业者,他们的生活似乎令人向往:他们可以自己管理自己的时间、想做什么就做什么,充斥着自由的味道。但不管是哪种类型的创作者,都在始终和时间管理、拖延症对抗着。

在《人类学家的下午茶》第四期,阿夏桑和芳芳这两个不同类型创作者展开了一场对话,回顾了一起在莆田的经历,聊了聊做田野的一些感受,讨论了田野手记的创作和播客制作以及其他创作的区别,更有一些长期困扰她们的创作困境。

欢迎收听本期节目。

郁弘芳

人类学独立田野工作者,汀塘村口述文化志项目代理人

阿夏桑

科普作家,《人类学家的下午茶》制作人

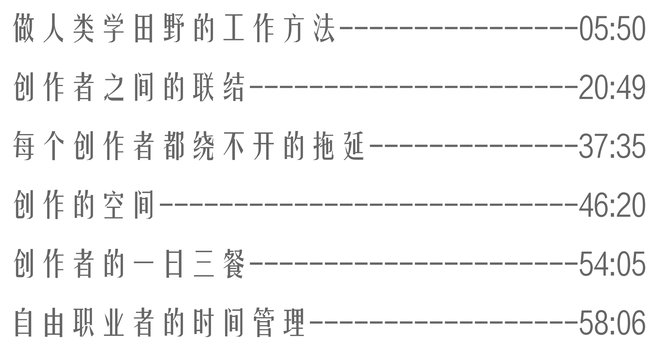

本期目录

阿夏桑:大家好,我是阿夏桑。欢迎来到人类学家的下午茶第四期,这一期又回到了节目最初的形式,就是我和芳芳老师随便聊聊天,这一期的主题是难产的田野日记。坐在我身边的这位刚刚结束了她长达两年多的田野调查,然后进入了漫长的田野手记的创作中,作为她的编辑和她的工作伙伴,我对她的田野手记的创作进度一直是非常关心的。但是和众多的创作者一样,她显然在创作这个过程中面临了一些困难和挑战。让我们一起来了解一下人类学者是怎么创作他们的田野手记吧。

芳芳:大家好,我是独立的人类学田野工作者郁弘芳。很高兴,今天又跟阿夏桑在这边进行两个创作者之间的对话。所以阿夏最近的写作状态怎么样?

阿夏桑:我上一次发稿子是我们第二期播客的稿件,所以其实我也差不多快三个月没有写新的内容了。

芳芳:那你上一期我们跟南夫老师对谈做下来你有什么样的感受?

阿夏桑:因为其实剪播客和写作,我觉得差别还蛮大的。写作其实你的可控度还是比较大的,你想写五千字就写五千字,你想写一万字就写一万字。我是一个创作起来速度还蛮快的人。就我写一万字,可能一下午就写完了,但剪播客是一个你已知的,非常大工作量的一件事情,所以也就会因为这个工作量巨太而不愿意去开展这个工作,就是你需要很多的心理建树,需要很多的思想准备,你才能开始这个工作。因为你知道你一旦打开那个音频,就是长达至少两个小时的音频,然后你要全部的听一遍之后,你要确定哪些要保留哪些要删除,然后这些完了之后还有些很细枝末节的东西,这一两个小时的音频至少听五六遍以上,然后很多的细节要反复的听,包括此时我们每个人在讲话的时候,会有一些语言习惯,“嗯、哦、啊”,然后一些杂音,这些其实我作为一个比较严谨的制作人来说,我是希望能把这些东西都去掉,虽然可能会少一些真实感,但是我希望尽可能的呈现比较集中宝贵的内容,也节约大家的时间嘛,是出于这样的目的。

所以虽然现在我们才到第三期,但是我也在努力的适应,因为上一期录制的时间是六月中旬,但是我们到前两天才把它推了出来,所以这也是我为什么拉着芳芳要来录这期节目的原因,就是我觉得我们的节目我们的更新频率其实有点低了。我自己也有一些愧疚,那天一发布,然后好多听众都说啊终于更新了,看来大家还是对我们的节目有所期待的。

芳芳:对这个我也是挺意外的,因为开始跟阿夏做这个节目的时候,我内心没有什么期待,但是我发现我们的收听量还是相当可以的,然后也连续几周上了喜马拉雅和小宇宙的新品榜。谢谢大家对我们的节目的肯定和我们两个的肯定。

做人类学田野的工作方法

阿夏桑:说回到上一期节目,跟莆田的一个叫南夫的诗人一个对谈,如果没有听过这一期节目的,可以听一下,我觉得还蛮有意思的,就那一次我们聊得很爽。之所以会有那一期的节目呢,就是因为在今年六月份的时候我芳芳一起去了她工作的田野,对于我个人来说,其实还是蛮新的一个体验,因为你跟着一个人类学者去他的田野,就是不管是作为一个记录者,或者作为旁观的视角进入到她跟别人对话中,进入到这些不同的社交的时候,对我来说的体验是特别宝贵,特别独一无二的。我没有过这样的旅行体验,如果它是旅行的话,我也没有这样的工作体验,如果它是工作的话。但它好像又在这两个之间摇摆,就它又像旅行又像工作,我又在工作中旅行,又在旅行中工作,也给了我很不一样的视角。

芳芳:可能是因为阿夏桑的参与,所以也使得我自己再去回看我自己的田野以及和我的田野的访谈者之间的一个对话。我觉得我很享受田野的部分,就是我真的很幸运可以在田野中遇到几位值得交心的朋友,他们的年龄通常比我大很多。有的是我的父辈,有的可能是我的爷爷辈的年龄。其实我自己也是有一点社交恐惧症,真的。

阿夏桑:我不相信,她可能有社交牛逼症。因为上一次去莆田我就是作为一个记录者,然后我就说去拍点小视频记录一下,或者说以一个第三方的视角去记录她做田野的这个过程,所以我们在这一趟旅行中拍了一些小视频出来,它就是点偏纪录片形式的这种短视频,然后在这个过程中我觉得特别有意思的一个点就是,她能够迅速地跟当地人攀谈起来,而且她有各种各样的方式和方法。比方说,我们上一次端午节专门去看赛龙舟结束的时候,我们就等车,然后那个司机说要四十分钟才到,然后我就说那找个凉快地方等着吧,旁边有一个小餐馆,然后如果是我的话我就觉得也不是一个合适的时间嘛,你去那里等可能会不太合适。然后她就说进来买瓶水,然后就很自然而然地买了两瓶水,然后也在这个买水的过程中就跟老板攀谈了起来,了解了关于更多的龙舟节的故事。然后我们每次打车去别的乡镇或者去别的地方,她也都能够很迅速的从司机嘴里套到一系列她想要获得的信息。在这个做田野的过程中,她是完全的打开自己的,而且她有很多很乡土化的的这种人跟人一个拉近距离的方式,就是这个本领其实是经常生活在城市里的人所不具备的。

芳芳:我觉得阿夏说的这个可能也是对我的一种观察。如果说它算是是一种能力的话,其实我觉得它也是一种人类学的训练。在阿夏看来可能是在等车的过程中跟老板的攀谈,似乎是一个不经意的,很巧妙的一个机遇,但实际上,这可能是在人类学的田野调查当中其实是一个有设计的,一般人类学家其实通常都会知道谁那里可以得到信息。比如说司机,他会获得一些关于不同的地域的一些知识。然后如果说是在公路旁边的这种餐馆,它其实就是信息的一个交流中心,而且通常我一看这个门面就知道他是本地人,那么他一定会能够侃侃而谈。其实迅速地掌握他的社会身份背后它是有一个信息系统的。所以你其实是对这个系统总是有预判的,然后你再去看似轻巧地去做了一些访谈。我觉得人类学家有一个预设我是非常认同的,是在于他认为各行各业的普通的老百姓,不同身份的人,他其实都是具有一些地方性知识,而这种地方性知识在人类学家看来是最为宝贵的。因为他如果想得到一些官方的数据或者官方的知识,他完全是可以从文献或从政府的维度去获取,但是真正有生命力的,具有地方解释力的,我认为是真正的文化的东西,其实是来自于民间。这个民间,其实就是指的在一个村庄或在一个社区里面从事不同角色的人。所以我在莆田做调研的时候,并没有第一间去拜访政府的人。我其实给予一个很大的信心,就是我是可以通过一位朋友介绍另外一位朋友,再介绍另外一个朋友来得到我想要的信息。我觉得这是我有一个自信吧,它一个自然打开的过程,而不像一般的我们所做的调研啊那么有规划性和系统性。但是其实人类学家的所有的访谈就是在这样一种很随意,很轻松,很路边,很家常,在茶桌上、在饭桌上、在酒席上,在围着村庄早晨起来漫步的时候,就是在通过这样的方式去获得的。因为这样的方式采访,被采访者的状态是最轻松的,最自在的。所以他无需来刻意的向你提供一些假的信息,他会很真实。

阿夏桑:但这种就是说你的这种信心,或者说你获得这种信息的背后,其实它是不是也有一层深层的含义是人跟人之间这种最基本的连接呢?

芳芳:它的逻辑是一个知识重要性的排序,就是一个真实的个人,他是如何去解释他的行为,或者解释这个乡村所做的种种仪式也好,搞得种种的活动也好,还是他们生命旅程中的各种阶段也好,他自己是如何解释是重要的。所以我们就要去听到来自他们自己生命体验的这种解释。

阿夏桑:你的意思是说就你找到这些人,一个人介绍另外一个人,它本质上其实就是这个人跟你的连接和这个人和其他另外那个人的连接,就是你们共同构建了这个交往的一个信息网。

芳芳:对,没错。信任是可以传递的。这就是我们所说的熟人社会嘛。因为中国的社区和基础社会的一个机构,基本的逻辑,还是一个熟人社会的一个逻辑,那么你要通过熟人去介绍另外一个熟人,他可以将对中间人的信任转嫁到你身上,当然这里面一定是会有过滤的。

阿夏桑:多少有一个背书。

芳芳:背书非常重要。如果没有这个,还挺难的,就要靠你个人传递出来的那个信任的部分有多强大。

阿夏桑:你觉得你这个被他人信任的部分很强大吗?

芳芳:事实证明是可以的。

阿夏桑:你觉得这中间你最重要的特质是什么?

芳芳:我觉得我还是比较真诚的,而且我的功利心不是很重。

阿夏桑:这个跟上一期南夫老师讲的创作的真诚和去功利心是有点相似的。

芳芳:对,我会跟南夫老师有这么相合的脾性,我觉得就是在于这点。就是我们对虚伪和虚假本能的迅速的判断力。

阿夏桑:而且会抗拒它。

芳芳:我们不是抗拒他人的,我们是抗拒自己的,我们在抗拒自己身上的虚伪和虚假。

阿夏桑:那如果面对他人的虚伪和虚假你会保持距离吗?

芳芳:我们会尝试去解释它,去解释它的必要性。因为人的身份,在人类学家看来,每个人他都是一种角色。就是说,他在社会中,扮演了各种角色。比方说我,那我可能在我的田野里扮演了一个调研者的角色,但是我们在跟你交往的时候,我可能有时候就是扮演了一个好朋友的角色,有时候是一个工作伙伴的角色;那我在面对我的家庭的时候,可能扮演的是一个妻子的角色或者一个妈妈的角色。人类学家比较关注到人他其实是具有各种角色附加在里面,但是有意思的是常常很多社会角色赋予他的这个要求会使他具有一种表演性,所以人类学会很去关注人类的表演性的那个部分是什么?

阿夏桑:以及他表演性背后的动机或者逻辑是什么。

芳芳:对,以及它这个社会结构为什么需大家去做这样的表演。

阿夏桑:那能不能看到他表演背后那个真实的本来的自己呢?

芳芳:我们更多的会去看到这个表演背后他想要表达的是什么,有时候,你既要去看到表演的人,他为什么要去表演,还要看到的是这个社会体系为什么要求他去这样做这个表演,这个社会体系要求大家去做这样的表演的目的是什么?如果你能抓住住这个剧本最核心的那个部分要表达的那个部分,你就get到了每种文化它背后的诉求是什么。

阿夏桑:在那之后,你还有在去莆田了吗?

芳芳:本来我是想要在农历七月半的时候再过去,但是正好遇上疫情了,所以这次疫情也是来得突如其然。今天正好是十月七号,今天正好莆田经过二十七天的隔离之后解封。其实在莆田发生疫情的前几天我就有一个预言,我对我的朋友说,莆田的这次疫情会很快的被控制住,因为莆田人会在这次疫情中表现出“前所未有”的团结和坚决。

阿夏桑:事实上也证明也确实是这样的。

芳芳:当时的这样的想法,也无法公开嘛。因为你不能验证是不是真的,但是现在因为验证是真的,然后中央也给莆田打了一百二十分。所以我觉得我自己也是通过这样的一种预见。然后来肯定说,我确实是对莆田文化有点进入了。我觉得我比较欣赏历史学家当中,我比较欣赏的是钱穆老师,他有一个观点就是,他觉得每个民族或者每个地区的文化,其实它是一个生命体。每一个历史事件它不是指在当下,它一定是会对未来有一个影响。所以我们应该把一个历史看作是一个有生命的过程。我觉他给我提供的这个视角是让我有一些共鸣的,就是当我在回看莆田的历史以及莆田的当下的时候,当我把它当做一个生命体去关照。它其实是有一个内在的逻辑的。

阿夏桑:那你在莆田的田野的工作算是基本上已经完成了吗?

芳芳:就是还差一个他们每年最大型的一个元宵活动。因为正好我调研的这两年元宵都取消了。

阿夏桑:所以如果就是说今年过年如果可以的话,就还是想再去去一次莆田。

芳芳:对,就算是一个收尾。

阿夏桑:但你现在还是进行手记的创作了是吧?

芳芳:对的。嗯,我比较欣慰的是我在写莆田的过程中,我觉得是让我对中国传统文化的这个部分有了更深的理解,我好像就是在某一些方面像是被开了窍一样,所以我自己还是蛮开心的,虽然我还没写完,但是我在这个写作的过程中,嗯,我觉得我好像掌握到一种方法或者一个最核心的那个脉络。

创作者之间的联结

阿夏桑:因为我跟芳芳的关系,其实是今年一月份才认识,因为工作原因认识,一开始我们也是蛮投缘的,在酒店大堂就站着聊了一个多小时,然后到后面其实就是有一些要更深入的交流到一起决定做节目,然后再到日常的一些交往啊,包括我跟她一块儿去做田野,我觉得也是我们互相了解、熟悉或者说亲近的一个过程。就是那种很多年都没有过的这种彻夜长谈,其实也是很迅速的拉近人和人之间距离的一种方式。而且其实很多人说成年之后我或者长大之后很难交朋友,我从来不这样认为,我反而觉得成年之后,你更容易去迅速地辨识出跟你气味相投的人,然后进而如果你们俩都有这个意愿,就是你们能够建立起这样的一段关系。但其实这也是我今年一直在探索的一件事情,就是人跟人之间的联结。其实就像她说她去做田野调查一样。因为上海是一个很大的城市,朋友之间的这种见面,可能会要提前约。那有一些就是那种走动不是很密切,但其实也蛮好的朋友,可能你一看微信聊天,上一次聊天几个月前,上一次见面也是几个月前就这种。这种连接它虽然有,但是我不想说它很微弱,但它确实就没那么强。但是我觉得反而是在这样的城市里,很固定的、很深层次的同时很牢固的这种连接对于个人的生活,或者说甚至对心情的健康程度,或者以及你整个人的健康程度,其实我觉得都还是蛮重要的一件事。我觉得我跟芳芳是有建立起这样的一种联结。我们会在很必要的时候会非常密集的联系,可能每天发微信,但也可能就是比方说在,我忙于自己事情的时候就一个月不理她,但我们都知道那个联结在。

芳芳:我没想到你把我置顶了,我好感动。

阿夏桑:现在处于热恋期。

芳芳:我觉得我第一次见到阿夏的时候,我就拉她聊了很久,是因为我在她身上看到了很强大的生命力的部分。就是我会对人身上那种很强大的一种力量,那种强大不是说你会武术啊,肌肉发达啊,你会很快的感觉到他生命力的部分,那个强大的部分,所以我会很感兴趣,她背后的文化的形成是怎样的。

阿夏桑:所以给我算塔罗牌。

芳芳:就是我会去问她,其实我问的所有的核心,你的这种文化建构是从哪里来?当然我后面会对慢慢的知道说这种建构的背后,除了她的家庭还有包括她的地域的文化,然后再追溯了就是可能追溯到中国传统文化一脉相承的部分。

阿夏桑:你跟我一起工作有什么感受?其实我们的工作大概分三个板块吧,一个就是一起做节目嘛,然后一起拍视频,我是一个导演兼摄像,她是一个出镜者的角色。然后这两个她都是不参与制作的,但是她会给一些审稿议意见什么的,然后还有一个角色就是我是编辑,她是写作者。我要催她的稿,我要看她的稿件,然后提炼一些内容或者说一些建议。我觉得前两个板块我们配合还是不错的,第三个板块就是的今天的主题,但是我先回到这个前两个主题,你觉得就是说这种协同的创作和自己单独的创作之间的差异是什么?以及就我们就是coworker,共同工作的伙伴,以及也是朋友。就我们刚才讲到一些联结的时候,你就觉得角色上有一些什么不同?

芳芳:就是我觉得我跟阿夏的合作其实是消弭了一些我的孤独和无力的那个部分。

阿夏桑:所以每个创作者都是那么孤独和无力的吗?

芳芳:就是你会觉得自己的写作真的有价值吗?就是我真的是在这两年的过程中,在写作的过程中,其实我经常会问自己,就是我为什么要写,因为我去写莆田的这个田野,没有人是逼我的,就是也没有人逼我要写成什么样,所以我就要每天就是问自己,我为什么要写这个主题,为什么要写那个主题,我为什么要这样写?为什么要那样写?就是我每天都在问自己的心,问自己的良心,每天都要去真诚的面对自己。然后你也会去问说我这样的写作是有价值的吗?是有意义的吗?是别人需要看的吗?其实也就是在问你,每个人都是好像是被迫的来到这个世界,被迫的生在了20世纪末21世纪初这样的一个时间节点上,就是你为什么会诞生在这个时代,诞生在这个国家,诞生在这个地区,就是你去自己选择了一个这样的田野去做写作,就好像要去问这些问题,然后这个问题的答案只能是你自己给自己的,也会经常陷入到说你不写作这个社会也在很好的运转,这个国家也在很好的运转,那么你个人的价值是什么?存在的意义是什么?

阿夏桑:其实还涉及到一些就作为你一个创作者的自我认同的问题以及对你作品的这种认同的问题,这种认同它是需要一些外部反馈来去逐步建立。

芳芳:对,就是你可能会有一些理解,然后你去跟别人对话的过程中,在碰撞的过程中你去做一些确认,就是阿夏每次剪完然后我会听一遍,然后发布了之后我会听一到两遍,我之前没有觉得自己的讲述会有那么大的价值,但是我自己在回听我自己讲的东西的时候,我站在一个第三方去看的时候,我觉得她好像讲的还蛮好的,这个女的好像有点东西,这种感觉很巧妙,就是我从我自己跳脱出来,以一个旁观者的角度去看我自己。

阿夏桑:因为我不是去莆田做田野的时候,有就是大概一周的时间,芳芳去做田野去做访谈,我就跟着她,然后我可能也会插话,但是很多时候我其实是一个第三方的一个观察者的视角,就我当时开玩笑说她田野莆田,我田野她。然后拍了一些素材,我们就剪了一些片子,当你看到你在做田野的你自己的时候,就是再跳出来去看的时候,你有什么感受?你应该之前没有看到过那样的自己,对吧?

芳芳:对,因为我自己的人生选择,我好像觉得我是相对比较自然的去做了这个选择,但是因为我跟阿夏现在都属于独立的创作者,而我呢又好像是在人类学独立做田野,这还是比较少的,因为大部分大家都还是在一个学校的一个体制里面,在一个学术的一个体制里面去选课题,然后去申报,然后去投稿,然后去完成这种所谓的填补某某一项学术空白的一个体系里面。那作为我个人去做一个独立的田野的时候,就是其实我也要去问说我这样的一种工作形式,它的社会价值是什么,那这样的一种询问的话其实就是要跟大家去做一个互动。那我觉得正荣的小伙伴就是给了我很大的一个正向的反馈,包括田野村庄,村庄里面的村民也给了我一些正向的反馈,包括我的朋友圈里面的一些以前的同学。我觉得就是在这个过程中不断的去确认说,你这样一种具有一些独创性的,就是有点像独立学术,有点像独立学者这样子,当然我谈不上学者,就是独立的去做学术研究这样一种身份。它其实这个领域我觉得是需要更多的人去开拓的,其实复旦以前有一个很有名的老师(邓正来),他也是先自己在外面去做一些法律的翻译,然后就是在学术界被认可,然后重新他又被请回复旦,然后去做了一个非常重要的高等研究院的院长。他的这个履历其实就很有点像民国时期,大家不拘一格,去在民间选很多的人才去做北大的教授。这样一种去抬头化的,只是就看你的学术水平,然后就看你的学术关怀,就看你的这种学术精神,然后去重新开拓的这种我觉得是人文科学里面一个很好的一个风气吧,其实现在是有的,不是没有,但是我觉得我可能也是想要去拓宽这样的一个领域。

阿夏桑:可不可以理解就是说因为你做一个田野也要花很长的时间,一两年、两三年,然后你的文稿的产出要花一两年、两三年,其实就是说在这个过程中间,你也没有太多的东西可以拿给大家看,或者说就这个东西其实就最终完稿,能真正能够去看到它或者说了解它的。就真正有能力读它或者说有意愿去读它的人,其实相对来说也不是那么的多,就作为学术来说,但是像我们现在正在做的事情,就把它做成播客做成视频,或者说做成一篇比较短的文章的话,这样的方式它其实对于就是比方说当你来作为一个这样的参与者和创作者参与到其中,同时你又向你的这种社交圈,或者说我们在不同的平台上去释放这样的信息,其实它也是一个释放信息的过程。

芳芳:我觉得如果你按照学术的范式去写,它是有一套范式的,其实你写作是相对容易的,为什么那么难产?其实是因为你想要让它写的能够被大众阅读,就是现在的这个学术圈的一个问题,就是学者写的文章,大家不看,或者大家就没办法读,就是他在他自己的那套逻辑体系里面,他是在一套体制里面一套范式里面去讲,他不是面对普通人的,他根本就不是写给普通人看的,他就是写给他的导师看。比如说我们人文学科,比如说写了一篇学术的文章,写了一篇哲学的文章,他甚至都不是给你人类学的人去看,学中文的人去看,他就是给那些学哲学的老师去看的,就是我就是觉得人文写作的一个很大的问题就在于就是大家越来越学科越狭隘化,但是人文学科本身它应该就是互通的人文的东西,你作为一个人,作为一个完整的人,你当然是既有中文的部分,又有历史的部分,又有地理的部分,又有哲学的部分,那个才是一个完整的人的一个体系,你怎么可能说把它切开来,我就哲学谈哲学,就哲学理论谈哲学理论,就是觉得这个是反人性的。

阿夏桑:所以你想写更通俗的,更易读的?

芳芳:当然,我觉得这是一个是写作者应该有的东西,因为你既然写了不是给自己看,你当然应该顾及读者的感受和读者的接受能力。我也有很多的日记,那我就可以不顾及,我就想怎么写,怎么写,我自己读得懂就可以,但是你一旦写出来是给别人看的,你肯定要去顾及说他的阅读体验是怎样的。

阿夏桑:但其实就是说在这个读者的群体的区分上,我们其实就会涉及到,比方说专业读者和普通读者,大众读者。

芳芳:我觉得你首先要把自己当做一个读者,就是你自己写的东西你自己愿意看吗?你自己会为自己写的东西叫好吗?

阿夏桑:我经常会。我没事儿就看我之前写过的东西。

芳芳:所以你是一个优秀的创作者。

拖延——绕不开的话题

阿夏桑:但我难产。

芳芳:就像刚才阿夏讲的,有时候难产的原因,就是你在一个外围兜了很久,你没有去直面那个东西,直面你要写作的那个东西,我觉得我也是有点这种心理障碍,就是你真的去直面的时候,写作也是会变得比较快,我觉得写作是一个很有意思的一个旅程。我在这个长达两年的写作过程中,有好几次都是停顿的状态,而且一旦停顿起来,就会长达几个星期。这几个星期不是在写作,而是我发现了一个领域,就是发现一个写作的点。我进入之后发现了一个更大的领域,而这个领域可能是之前是比较欠缺的。然后我就会进入到这个领域,就好像一个人,潜入了海底,然后发现了一个洞,然后你钻进去以后,发现了一个更大的海洋。然后你就想在里面徜徉一下,你觉得无法就是不钻进去,然后直接局限在自己的小世界里面小湖泊里面写,你觉得还是想要去看下大海的样子,然后在一个更大的视角来写。这是我所做的这个一个小村庄的田野。我自己觉得是在这个思考的过程中学习的过程中。我是收获了很多。所以我很享受这个探索的过程。也可能我太享受了,所以导致我的写作进度会变得比较慢。

阿夏桑:那你享受拖稿的过程?

芳芳:呃,我发现比较好的一个状态是大家也不太催我,所以我好像还蛮享受这种被信任的感觉,虽然我有些愧疚的,其实蛮有意思的是,我确实在这几个月里面,我自己认为我的思想是进入到了一个新的阶段,我也很其实是很期待跟大家做一个分享。因为写作的旅程会比较慢,但是其实这样的对谈和交流它是一个即时性的、对时间瞬间的一个记录,我觉得是很宝贵的。

阿夏桑:就比方说你刚刚一直说当你在海洋下穿梭,进入了一个洞,又一个洞又一个洞,那你觉得你其实在这个洞中探索,你徜徉你很快乐,但它有没有可能也是一种对你本身写作的一种逃避呢?

芳芳:我倒不认为它是逃避,我只是觉得它可能对有时间限制的这种写作来说它会是一个障碍,但是如果我们把这个时间限制的这个终点的卡牌拿掉的话,或者我们不要让自己的生命那么紧张的话,其实它也并不会是一个真正无限期的东西,所以我的问题就是我可能经常把终点的那个卡牌又往后挪了一点,又往后挪了一点,但不代表它这个卡牌就不存在,它只是老是被挪。

阿夏桑:在这个问题上,其实我觉得很多的创作者都会面临这样的问题,我个人也是有一点偏完美主义者的,那我觉得我的很多的创作上的拖延,我觉得是那种完美型拖延,就是因为我太想要做好它了,所以我可能会找一堆理由,我觉得我还没有准备好或者怎么样,那我不去开始它,但实际上就是说因为你说的是一种非常理想的状态嘛,但是对于绝大多数的不管是学者也好,或者说创作者也好,基于生存或者说生活很现实的一些因素的考虑,他的这个卡牌是没办法,他最多在截稿日期的拖一天两天三天就了不起了,就是这种如果按照月、年为单位的往后放,就几乎是不可能的一种事情,那你有没有觉得就是说在这种条件的限制下先去完成它,再去完美它,是一种比较好的策略。

芳芳:我觉得这也是,我怎么说呢?我可能是有过一些功利,就是有过一两篇这种别人付钱,然后有一些时间限制,去写一个人物。你可能就是访谈了一次,然后你就写了。我自己觉得那个东西其实我是不喜欢的,因为我自己有这种,我连看都不想看,就是因为我觉得我其实对这个写作是不负责的,就是我只是对我的甲方负责了。

阿夏桑:就是你也能交差,但是你不满意。

芳芳:这是一种很怪的感觉,就是我也没有造假,但是我只是觉得我对这个人其实不完全那么充分了解,或者我自己都觉得我不够get到那个点,就是我还没有真正的认知他,我只是跟他聊了一个下午,我就为他写了篇文章这个事情,而且还署了我自己的名字。

阿夏桑:但是很多的采访都是在这样的环境。

芳芳:就是你问你自己的心吧,你会觉得,很不舒服,就是会有不舒服。

阿夏桑:所以你其实是那种就是对自己要求特别高,然后也需要对自己的创作的时间或者说整个条件要就比较宽松的。

芳芳:我觉得是根据根据不同的项目嘛,因为做莆田的这个项目是我自己先想做,就是是我自己有一个发心说我想去做独立的田野,所以呢就是你本着一个就是为自己负责的一个心态的时候,你就会问自己说我写的这篇我自己相信吗?我写的这句话我自己相信吗?那如果每一句话你都这样问一下自己的话,你就会发现,那我这句话我还要再去看一篇文献我才可以更加的确认,或者我需要在我写这句话我需要再去看一下这个领域的某本著作,然后我觉得,我好像可以更确认了。

阿夏桑:所以就会很慢。

芳芳:对,就是我自己会看到很多的bug。文化的写作,它其实真的是有很多的bug,所以我也在这个写作的过程中会发现中国对自己的本土文化的一个解释和叙述,还有这种就是历史的综述也好,有太多太多值得学者也好,独立的学者也好,去挖掘的那个部分了,我觉得真的是有太多就是想当然的成分,我们对自己的文化的认知和理解也真的是还太浅了。

创作的空间

阿夏桑:那你平常就是说在写作的时候会有什么创作习惯吗?比如说因为那个我们在上一期节目里边聊到南夫老师专门花了2万块钱买了一个活动板房,专门用来写作,因为老家的那个大宅子太吵了,没办法集中注意力。芳芳也说她在家的时候就老有人走来走去,她就没办法集中注意精神,就是还要思绪飞一会儿。当你坐到书桌前,然后从你坐到书桌前,到你进入这个状态开始写作,就一般大概是一个什么样的流程,或者需要多长时间。

芳芳:我现在发现一个写作很好的地方就是书店,因为有些书店它是有那个咖啡吧,那个我觉得是一个最适合的。我也尝试在星巴克写作,但星巴克的空调实在太冷了,我觉得在夏天我非要披件羽绒服,我才可以在里面待一个下午。我发现书店其实是一个最好的一个写作的地方,而且如果当你想要休息一下的时候,你就可以去翻一下,看一下书架,然后这个时候如果你正好看到一本书的名字很吸引你,打开一看,随便翻开一页,你发现,它跟你写的东西这么的暗合,它好像就是会有一种书店就这么多的书,就好像这么多的灵魂。

阿夏桑:会不会就是说也跟这个写作的场域有关,就比如说星巴克太商务了,就不适合搞人类学的创造,而书店就有很多书,它的这种能量,这种无形的环绕就能够让你觉得你的创作会更顺利一些,是一种暗示。

芳芳:对,因为去书店的咖啡吧就是坐着办公的人和去星巴克坐着聊天的人,然后他们的人群是完全不一样的,

阿夏桑:他们的气场、气质也是不一样的。

芳芳:对。

阿夏桑:ok,学到了吗?下回去书店写作。

芳芳:对,我觉得我好像也是探索了很久才知道在上海这样的地方,怎样去找到一个适合安静下来可以待一整天、待一个下午的一个地方。我最近就是在我家附近的一个西西弗的书店,那个书店特别有意思,就是点了杯饮料,然后呢坐在那边,然后如果你要去吃饭了,你就把你的书堆在这个书桌上,就好像我们在大学里面占座一样,不会有人去拿。因为书店的咖啡吧就没有什么闲杂人等,去的人都是那种想看书或者正正儿八经想找一个安静的地方办公的,它不会有这种人来人往然后特别杂的人,你就很安心的把东西放在上面,我还有看到有人把电脑,手机都放在上面,然后自己出去吃饭,一个小时以后回来。我觉得这好像是在就上海这样的一个地方,很难的有的一种信任感,我觉得他们传递了一种信任,这种信任就是他对他的邻桌的同样来看书和办公的这些书友们的一种信任。

阿夏桑:那是出于对监控的信任吧。

芳芳:那当然也是。那阿夏,你哪里创作?

阿夏桑:我作为自由职业或者自由的创作者,大概也就是差不多一年的时间,然后中间也有很多的尝试和探索。因为其实过去一年有两个月我是在家里嘛,然后在家里就完全没法写作,我每天就抱着我的狗,然后当我准备开始写作,我妈就敲门说,欸,中午吃什么?你那个要干嘛干嘛。就完全你又不能锁门,反正我现在得出一个结论,就老家的家里是不行,那就我在上海的家里还是蛮舒服的,芳芳也去过,然后阳光也很好,环境也都不错,但我觉得它最大的问题就是它离床太近了,就你很容易就迁徙到床上去,就趴着刷手机,然后可能一天就度过了。所以后面我大概去年10月份,11月份在家里边待了两个月之后,我就意识到不行,我完全不能在家,我一定得出去,我就找了个班儿上,就比较轻松的那种,然后后面也就是觉得这个班儿也没什么意思,我就从老家回来之后,我就又开始探索新的这种创作空间和环境后就发现一个地方还挺不错,就是自习室,就那种付费自习室,然后我就找了两个自习室,就你知道现在的自习室都做的特别好,什么都有,微波炉、冰箱、甚至什么漱口水、牙线、筷子全部都具齐了。然后就这样子,背着电脑背着书,然后出门去工作,那儿也可以放一些东西,就如果你是那种固定座位的话。但是我没有固定座位,我就限制自己一天,就比方说一天就工作六个小时,但其实就效率整体来说,如果你很focus在你的,很集中的在你的工作或者创造上,其实确实效率是要比在家里好一些,但就背着东西跑来跑去这件事情对我来说还挺烦的,就即使他离我家只有3km这样的距离。

所以到今年8月底的时候也是机缘巧合,然后就有了一间办公室,然后我马上就下单了一个超大屏幕的电脑,然后这样子,我的视力我的颈椎完全都得到了缓解,然后这个园区也特别棒,整个的场域让我觉得特别舒服,而且就是你知道在经历了一年的自由职业,虽然我之前也去自习室,但是我就老做饭,我就做了一年饭,我完全对这件事情就产生了非常强烈的反感情绪,就是因为如果你待一天待在家的时候,你刚坐下你得吃,你起来你得吃早饭,吃完早饭没一会儿你就得做中饭,然后你还没就睡午觉干些什么,晚饭又到了,就每天就是做饭、吃饭、洗碗,做饭、吃饭、洗碗,就很耗精力的一件事。我又特别不爱叫外卖,所以来到这里之后有了固定的办公场所,虽然那离我家就有一定的距离,但是我会觉得来上班还是一件蛮期待的事情。就特别是你没有老板,你是在为自己工作的时候,所以在这个环境下我就觉得还蛮舒适的,就这个空间给我的这种安定的感觉,我知道我一到这里就能够还比较快的进入工作状态,进入创作状态还是挺重要的。

创作者的一日三餐

芳芳:对,所以其实阿夏有提到了另外一个创作的难度,就是作为一个创作者,他还有一日三餐的问题,这个倒不是金钱的问题,而是就是你一到饭点你就要想着我怎么去解决这个吃饭,我去哪里吃,就这样一种就是也是一个挺打扰的事情。

阿夏桑:就是因为搞创作和做其他的工作好像不太一样,就因为你那个就是思维的延续的这个过程,被吃饭这种琐碎的人生小事干扰的时候,其实是还蛮烦恼的。

芳芳:是的,我自己有在一个小办公室工作的时候也是,如果我不是在从家里打饭的话。我最幸福就是你从家里打了饭,然后你的中午饭、晚饭都有了,然后你就吃你那个小盒饭就行了。然后如果你是没有带,你就要想着说我今天要点个什么外卖,然后点完这个外卖你还要到晚上你要想,我今天晚上要点一个什么样的外卖,或者我要去下面吃,如果楼下有好吃的也就算了,就如果没有,你还要苦恼你还要走多远去吃一个什么,真的是一个问题。

阿夏桑:我其实现在对我们园区的饭的这种热情已经从一个月之前就觉得哇这个都很好吃,然后到现在也确实开始烦恼,因为已经都吃过一遍了。但还是要比自己做饭要省事儿一些。

芳芳:是的,所以我就其实一直很向往那种食堂的生活,就是如果你的写作的一个空间不远的地方有个食堂的那种感觉。

阿夏桑:诶,我们如果给创作者盖一栋楼,然后就是包三餐那种,你觉得怎么样?

芳芳:对,如果我们就是有一个很好的空间,然后有人就是会解决这个烧菜的问题,我觉得这个是非常好的。

阿夏桑:做一个共享写作空间。

芳芳:但是我的一个那个写作的习惯好像是,是别人总结我的,就是说我这人好像也不太适合老是固定在一个地方写作,就是我虽然我很向往,但是我发现我好像我还是喜欢,比如说这两天就去这个书店,然后过两天换一个环境,我不知道这个是什么原因。

阿夏桑:我觉得就是不同的人不同的偏好吧,你可能更适合流动,不适合在一个固定的场所。就是流动会让我觉得非常的焦虑,可能跟我是巨蟹座,我觉得都归属感对我来讲还挺重要的。

芳芳:这就是为什么阿夏的这个小窝特别温馨的一个原因,就是你会把这个自己的空间做的特别舒适。然后我就喜欢在创作的过程中去不断探索新的空间,比如说这个空间会带给我一个这样的写作氛围,然后我在这个氛围里面写了这样一篇文章,在那个氛围里面又写出了那样的文字,我会有这样的,有一点点这种跟空间交流,跟这个氛围交流的一种心理。

自由职业者的时间管理

阿夏桑:但实际上就是因为芳芳是一个完全的创作者嘛。我除了创作者之外,我可能还有其他的身份,就是我还要做一些其他的工作。那如果是创作的话,它其实相对来说它没有那么多的限制,但其实你做一些项目的时候,我觉得一个固定的场所可能是更好的,然后你穿插在这个过程中去做一些调整。那你是怎么管理自己的时间呢?作为一个自由职业或者自由创作者,你会有一个什么相对来说比较固定的流程吗?

芳芳:我这个就是像大型社死现场。我觉得我自己的这个时间管理能力是挺差的。我有很多年的自由职业的经历,然后我会深刻的意识到一个自由主义者他的痛苦。自由其实并不等同于幸福和快乐,就你需要有更强大的能力去让自己的生活变得有价值,有规律,有归属感。这个其实对人的需求的要求是非常大的。所以我也非常理解,就是去上一个班,然后去从事一份工作,这样子的其实对大部分来说会是一个更可靠的一个路径。我觉得自由职业者的挑战是蛮大的,我觉得这种大的背后就是需要你自己的自我的建构是非常强大的。

阿夏桑:我记得半年前我们交流过这个问题。因为当你开始做自由职业之后,你身边就会出现各种各样的自由职业,然后你一问你一打探结果你发现他们就是也好像过得都不怎么样。

芳芳:对,所以我对那些过得还比较好的自由主义者、自由职业者都是怀着深深的敬意。

阿夏桑:就你自己如果不能很好的去管理你的时间,去跟进你项目或者说工作的进度的话,其实你真的会就是在那种无力感、或者说焦虑、或者说拖延的这种状态中反复横跳。对于我自己来说,其实我也体验过,就是两个月什么都不干,就玩,但玩了之后就觉得特别无聊,就特别没意思,特别空虚。我觉得可能还是需要说有一些工作来让你感受到价值,就对我来说,我觉得规律的生活是特别重要的。就是在这样的生活节奏和框架下,你找寻到自己的一个很舒适的状态。但这种状态非常容易被什么出差呀,你生病呀,或者说一些突如其来的事件打破,然后你要去重新建立这个规律和节奏,就特别痛苦,我最近又处在这种重新建立规律和节奏的阶段。

芳芳:我觉得阿夏一个非常优秀的一个作为自由职业者的一个品质,就是她是向往那种规律生活的,就她对自己一日三餐的要求的品质,还有对自己作息的要求,我可以说是合乎道的。

阿夏桑:但是你要求和你能不能做到?

芳芳:当然,但是你要知道很多人他是没有要求的,他没有觉得规律生活那么重要,那我觉得这个就是一个很大的问题。因为我觉得人首先他是一个自然人,这也是我觉得我可能去了莆田做研究的一个收获,就是你作为一个自然界的人,作为一个生物性的人,其实你是跟这个地球、跟这个太阳,甚至跟你的九大行星都是有连接的。你知道这九大行星里面最大的一颗星是什么吗?是木星,它因为很大,然后它在地球的旁边,木星因为它非常大,所以它其实帮地球挡掉了,绝大多数的那些就是来自宇宙的那些小行星和碎片。所以木星又被称为岁星,就是我们过年的那个岁,它其实就是一个保护的一个星球,所以如果你从这样的一个视野去看的时候,你会发现,诶,难道木星跟我们没有关系吗?如果没有木星的话,我们这个地球上已经千疮百孔,哪有什么人类。所以其实,我们作为这个地球上一个微小的一个生物的存在,它其实是还是跟这个宇宙的这个体系,跟你这个地球现在围着太阳转,然后在这个太阳又在银河系的哪个位置,然后其他的星球又是在地球的哪个位置,这真的不是玄学,这个是科学。

阿夏桑:所以你是想说,作为一个人,他还是要顺应这个大的或者小的这些规律。

芳芳:对的。这个是你只有顺应它,你自己才会过得顺嘛。如果你老是跟它逆着来,人家太阳出来了,你非要去睡觉,然后人家太阳落下去了,你非要起来蹦跶,这当然是违反天道的。这个违反天道不是玄学意义上的违反天道,就是不适合。

阿夏桑:不是很多自由职业都是这样吗?

芳芳:所以我觉得这是一个最大的问题,我觉得人首先要保持自己的健康,要保持健康的前提就是你要明白你是一个生物的人,自然的人,你跟跟这个自然界的关系是什么?你可以是一个自由职业者,可以是个自由主义者,但是我觉得这个最基本的认知还是要有的,然后你在保证自己健康的前提下,你爱干嘛干嘛,只要你不做违反的事情,我都觉得是ok的。

阿夏桑:但很多人就不在乎健康,透支健康。

芳芳:那我觉得他可能就是没有正面的去面对自己是作为一个生物的人的这样一个现实的存在。因为我也是不是说我一直都是这个观点,而是说我是在这个学习的过程中、探索的过程中,研究的过程中,越来越确认说你是要去尊重,你是真的看到你在地球上,地球围着太阳转,太阳在银河系一个位置,而银河系又是这个宇宙当中那么微小的存在,你不承认吗?你要承认这一点,然后你再去看说那我作为这么一个微小的存在,我该如何过,ok,你怎样过都可以,但是如果你都不承认这一点的话,那你就是把自己放的无限大。

阿夏桑:那你现在会追求这种规律的生活吗?

芳芳:我真的是在努力的调试,就尽量的,我会有意识,比如说我今天也熬夜了,但是我知道那是错的,我不会像以前一样觉得。熬夜了这是我的自由。

我还是会说我今天熬夜我是被迫,就是我为了工作,我可能熬了夜,但是我如果可以不熬夜,我不要熬夜,就是这个意识是不一样的。

阿夏桑:其实你今天说的这个对我自己来说还蛮开解的,就是因为我一直想要把自己放进那个框里,对,但是我就也一直在失败,但是我总体来说就是每次跑偏,我把自己拉回来,我有时候也会想说有没有必要这样,那我就干脆随心所欲呗,但我试过随心所欲之后我的生活就更散,更像一盘散沙,更没有抓手,就让我会很难受。那我会希望就是说有些东西是可控的,还可以是控制在我的计划,我的schedule里边的。所以你今天说了之后我还觉得蛮宽慰的,就是因为对于我来说,我其实很早很小就知道我在晚上的时候创作能力特别好,我是夜行人,但是我已经很多年不让自己在晚上写作,就是我觉得你白天一样写的出来,为什么在晚上写呢?晚上就该睡觉,然后就一直在努力的让自己早睡早起,就让自己过一个所谓健康的生活。

芳芳:你知道为什么人们特别喜欢去海边吗,因为那个海的那个潮汐的节奏跟就是人的心跳(呼吸)最适合的那个节奏。人靠近一个节律的时候,其实他的心跳(呼吸)会做一些相应的调整的,那如果那个节奏是一个让人能够安静下来得到宁静的一个节奏,就是人的心跳(呼吸)也会相应的去调整,这个时候你就会感到一种平静,一种宁静。那为什么我们经常传统的文化里面。八月十五为什么要过中秋节?我们前段时间刚过了中秋节,因为中秋节那天月亮那么远,然后离地球那么近,就月球对于地球来说它就是一个巨大的吸引潮汐的一个力量,那这个时候它潮汐的波动是非常大的。人身体97%都是水,它其实是就是受影响的,这个时候人的情绪是容易受波动的,这个时候大家聚在一起,跟你的家人聚在一起

阿夏桑:就跟那个过年守岁跟端午节。

芳芳:对,是一样的。

阿夏桑:对,一起抵御这个自然界未知的风险。

芳芳:对,然后我们就更多的沉浸在说中秋节很很快乐,然后大家聚在一起,这个是一个团圆的部分。但是我们如果不去思考说,诶,祖先为什么在这一天设计了这样一个节日?你真的去问的时候,其实他可能会有另外一个功能性的答案。

阿夏桑:生活中到处都是人类学。

芳芳:对,我觉得是很巧妙的一个制度安排,就是我们再去研究文化的时候,多去问问这种,诶?这个安排,这个仪式后面他想要说什么,我觉得就是一个很好的思路。

阿夏桑:那你觉得你的田野手记大概什么时候可以最终呈现在我们的面前?

芳芳:我觉得要看天意。

阿夏桑:所以又把这个卡牌往后挪了一个。

芳芳:把这个卡牌交给未知的未来。

阿夏桑:看来我觉得2021年是交不了稿了。

芳芳:让大家尽情期待。

阿夏桑:那我们就下期节目再见。

芳芳:好的,谢谢阿夏桑,今晚又很愉快。

主播: 阿夏桑 郁弘芳

文字稿整理:潘潘

剪辑/声音优化:阿夏桑

排版:晶晶

统筹:阿夏桑