人类学家的下午茶10:在西班牙,到处都是为了弗拉门戈抛弃生活的人

《人类学家的下午茶》是由“汀塘村口述文化志”项目与“码字工人联盟”合作的特别节目,是一个由科普作者阿夏桑和独立人类学田野工作者郁弘芳共同主持的泛人类学主题播客,每月更新一次。我们也会邀请来自不同领域的学者和嘉宾来参与我们的讨论,欢迎大家在喜马拉雅和其他泛用性客户端(如小宇宙、Pocket Casts)搜索 “人类学家的下午茶” 订阅收听。

弗拉门戈是联合国教科文组织通过的世界非物质文化遗产。本期节目,我们邀请到了首位在全球唯一的Flamenco博物馆演出的华人——Vega(崔励诺)。我们谈到了她的求学经历、西班牙的历史、弗拉门戈诞生的文化土壤。西班牙作为一个老牌殖民国家,不仅仅是热情奔放,也有它战争、痛苦和不堪的一面。弗拉门戈就代表着一种反抗的声音。

这期节目中的对话者皆为女性。我们谈到了日本女性为何特别热爱弗拉门戈、关于女性觉醒与弗拉门戈的话题、跳舞如何帮助女性恢复身体的掌控权,以及长着一张东方脸,也可以跳好弗拉门戈的关键。让舞蹈作为一种疗愈的方法,Vega认为弗拉门戈非常契合这一点。

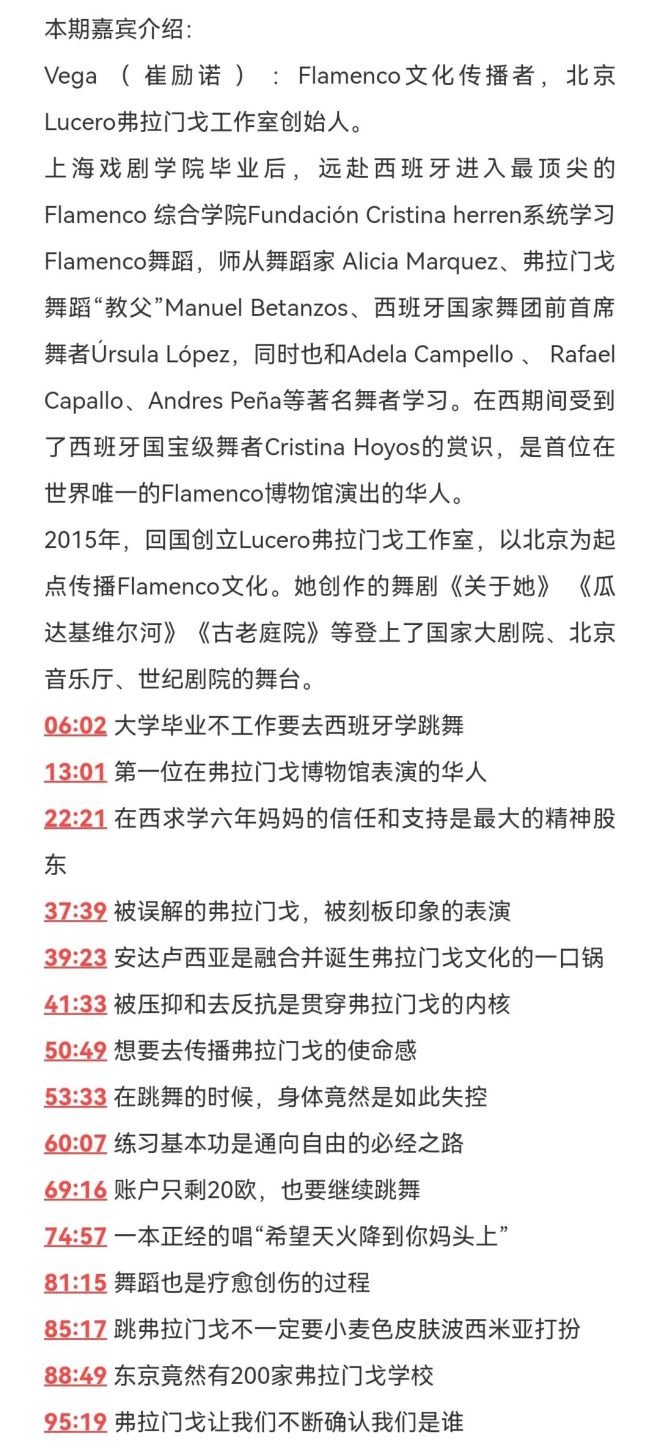

嘉宾介绍:Vega(崔励诺)

Flamenco文化传播者

北京Lucero弗拉门戈工作室创始人

首位在世界唯一的Flamenco博物馆演出的华人

郁弘芳

人类学独立田野工作者

汀塘村口述文化志项目代理人

阿夏桑

科普作家

《人类学家的下午茶》制作人

大学毕业不工作要去西班牙学跳舞

芳芳:Hello,欢迎来到人类学家的下午茶!我是独立的人类学田野工作者芳芳。今天我们邀请了一位特殊的嘉宾。她是一位Flamenco在中国的一个传播者。我想先请阿夏和Vega给我们打个招呼。

阿夏桑:大家好,我是阿夏桑,请Vega打个招呼吧!

Vega:大家好,我是传播Flamenco舞蹈的Vega,也是Lucero的创始人。

芳芳:我在初中认识Vega,她就是一个特别热爱艺术的人。到现在,她依然在坚持她的这个艺术道路。在我的朋友圈当中,这样的同学或者这样的女性,其实是不多的。我对她的经历也是非常好奇,我们已经差不多20年没有交流了,这次正好借着这个机缘,可以跟她深入的聊一下。

无论是Flamenco这个话题,包括吉普赛人这个群体、西班牙这个国家,我们都可以聊。因为这个舞种,也跟女性的话题特别相关,阿夏又是非常专注在女性自我意识的觉醒、女性身体和自我的探索这个课题上,所以我觉得我们今天可以针对这几个主题进行深入的探讨。

阿夏桑:Vega给我们介绍一下,你是怎么跟Flamenco舞蹈结缘的吧?

Vega:ok。我小时候其实就很喜欢跳舞,但是家里面就觉得,女孩可能还是学乐器更端庄一点。所以家里面就给我选了弹钢琴,后来到大学的时候我的身体不是很好,作为一个辅助的治疗,我必须要开始锻炼身体了。我就觉得,我想要去跳舞了。

大学的时候,我在上海,有一定的自由去选择去跳舞、去运动了。当时就是在想跳什么,那个时候youtube是可以看的,那我就在youtube上面看到了这个舞蹈。

其实之前就知道这个舞种,但是看到实际的舞蹈影片的话,跟自己想象的,其实是不太一样的:不是那种什么大红裙子,玫瑰花边上下翻飞,其实它实际上并不是这样的。当时就被震撼了,就觉得说好像没有哪个东西比这个更帅了,就非常非常简单,然后也非常的单纯。

然后就去找在上海哪有学。当时全国来说,只有上海有。我的启蒙老师是当时最早把Flamenco带到中国的人。我很幸运,找到了她们那个组织,开始学Flamenco。当时没有想到,这辈子的职业也和这个绑定在一起了。

阿夏桑:我看你其实是去西班牙的综合学院去系统地学习了这个舞蹈。

Vega:对的。

阿夏桑:这段经历可以讲展开讲一讲吗?

Vega:大学毕业了以后,一部分同学就是找工作。其实我一开始和大家的选择是一样的。我当时其实是准备要回宁波的,我去电视台找一个稳定一点的工作,刚好专业是对口的。

我的大学是上海戏剧学院,在上戏学广播电视编导。首先,我当时有一种巨大的不确定性,就是这份工作,真的是我一定要干一辈子的吗?还有另外的一个想法,就很自然在心里面萌生了,就是说我很喜欢Flamenco。但其实我也不知道,我到底有多喜欢它。

可是,我当时就只有一个感觉,我如果不去看一看它的话,我会后悔。这个感觉是非常强烈的。所以还挺有意思,就是骗家里面,算是半哄骗吧。一开始想呆个一两年就回来按部就班的工作,没想到一年,然后变成三年,三年变成五年,将近六年才回国。所以当时我在西班牙,基本就天天和Flamenco在一起。也是在这个当中坚定了自己要和这种艺术做一个深度的绑定,以它为职业,以它为一个人生前进的方向吧。

其实在西班牙学舞还挺辛苦的,各种心酸,很多人都觉得没有办法理解。你不好意思说你很苦。就是人家在加班,人家在熬夜,人家在写ppt,你在干嘛?你说我在西班牙跳舞,很苦。人家可能没有办法能体会到这种苦。这种苦是你只有自己去了才体会得到的,因为我这个行业到现在还是一片蓝海,国内没有多少人跳的,可是真正长期在西班牙能安心待下来学舞,而且很扎实的去学的人很少很少,非常非常少。

这么多年都这么少,你可想而知是很辛苦的,真的非常辛苦。因为在异国他乡,从零开始,不知道你们能不能感受得到。然后你一到塞维利亚,那个Flamenco发源地,你就一头扎到了一个圈子。那个圈子很奇怪,就是大家都在以你会跳、你不会跳,你懂不懂Flamenco,或者你有没有钱,很现实去衡量这个标准。

再加上我是东方人,是中国人。其实在西班牙,我觉得旅游还是很ok的。但我实在不敢说它是一个对中国非常友善的一个国家吧。我第一年最差的时候去的一个舞蹈学校,第一个学期我就等于说是好像回到了高中,比在高中还不如。

比如,你跟班里的同学打招呼,班里同学对你视而不见,然后你去跳舞,因为你跳得不够好。然后老师说:“你跳得跟屎一样。如果我是你的话,我就回到你的国家了。”就一度觉得不喜欢了,你就不想跳,就想回去了。

可是看完了一场演出以后,你就觉得又好了,就觉得:我自己喜欢这个东西可真棒。就这么一点一点坚持下来。然后差不多就这样过了六年吧。每天都过得非常慢。差不多就是这样。

Vega在弗拉门戈博物馆跳舞

第一位在Flamenco博物馆表演的华人

芳芳:那你学了六年是你自己的一个判断说,ok我学到这个份上,我可以毕业了,还是这是需要老师去鉴定的?

Vega:其实不是的,因为学无止境。主要是我那个时候很迷茫,我到后面的话,因为我遇到了一个西班牙国宝级的舞者克里斯蒂娜·欧约斯(Cristina Hoyos),她是1992年巴塞罗那奥运会开幕式唯一的独舞的女舞者。

克里斯蒂娜·欧约斯(Cristina Hoyos)

她后面办了一个西班牙也是世界上唯一的Flamenco博物馆。她对我有一个知遇之恩。我们当时在西班牙博物馆开了我的第一场演出。因为在博物馆登台了以后,就迅速的打开了一些局面,我就开始在西班牙各地演出,和各种各样不同的舞者、不同国家的舞者去合作,自己去做舞剧的。

但是到了快第六年的时候,我就又开始迷茫了。因为你不知道你未来要怎么样了,是继续在西班牙,在西班牙呆多长时间呢?到底留在西班牙呢,还是回国呢?

因为有个很现实的事情,出于商业上的考量,当时我是没有办法就留下来,去做一个专业的舞者啊。首先脸(的原因)对不对?你们作为游客,如果去西班牙,你们去演出场所,你们看到一个东方人跳Flamenco,就很不合理。你们明白吧?

当时,我一直对我自己的跳舞都不是特别满意,到今天也是,我还是希望继续进步。但是待在西班牙,我要做什么呢?然后年纪也越来越大了。

所以2015年的夏天,7月份北京的一家Flamenco机构艺术中心邀请我回国,去她们那儿教课。她们之前一直都是找西班牙的专业舞者去她们那儿教课的。我是她们请的第一个中国的老师。然后两个月时间的课,我突然发现,我自己对教课还挺感兴趣的。

那个时候就觉得说,如果不确定的话,那回国传播Flamenco是不是也是一件很有意义的事情?但当时我教课教到9月份,我就要回西班牙了。我10月份在西班牙有一场演出,要去排练。

教学生跳舞

很巧,差不多9月底,北京这家机构就关门了。所以我当时非常迅速地就做了一个决定。我演出完了以后立刻把东西收拾了一下,和我的猫一起搬到了北京。因为那个机构倒了,我当时就觉得其实是一个好的机会吧,首先那么多学生,我接触了两个月。第二,这些学生其实是有巨大的热情去学习的。一个是机遇,另外的一个也稍稍的看到自己的一点使命感吧!就觉得说,那么我就来做一个传播者好了。

所以,基本上我们算是国内最早一批开始跳Flamenco舞蹈的,我们来做传播,未来会有更多人的喜欢,肯定未来也会有更多年轻的舞者超过我们,所以当时就这样回国了。

回国创业:被命运之轮推向一个地方

芳芳:我觉得Vega的这个讲述很有意思啊,其实我看Vega的履历,其实是非常光鲜的,它有很多是第一次。第一次华人的舞者,登上什么样的舞台,但是她今天给我们讲述的时候,可能因为我们是同学,她讲述了很多很真实的,就是我们女性在每一个历程中,它其实是不断地在自我探索。

它其实并没有说像这么看上去像那么坚定的说,我就是要去学Flamenco,我去学了以后,我就是要去回国传播。它不是一个这样的故事的叙述结构,而是说,人们就是在一边探索自己,然后一边在决定我下一步要走什么,是这样一个过程。

Vega:嗯。因为我大学的时候是学戏剧的,对吧?然后有一点,我一直是有这样的一种感觉,就是说像古希腊的悲剧,它有一个永恒的母题,就是说大家都是在巨大的命运之轮之下的,我对这个深有体会。

我不算是一个很好地去规划自己的人生,然后去履行我自己的计划的人。我经常有一种,我其实是被命运带着走的感觉,但是我都被命运带向了好的一个地方。所以我觉得,这个也算是我能够感觉到一种宿命感。这种说法还挺像吉普赛人说的。

但是我确实是有这种感觉,就是我是在被命运之轮推向一个地方,每一个选择。其实我从上大学开始,我就是一直这样去被推动的。我跟芳芳,我们其实是在一个还不错的初中认识的。我那个时候是学渣,大家学习都特别特别好,我们那个区有一个特别厉害的中学:镇海中学,非常非常厉害。

我就是学习非常的渣,特别是偏科严重吧。我文科相对来说比较好,我的理科非常的差。所以其实我在一半的时候,我就转学离开了仁爱中学,转学去了另外的一个私立学校,包括到高中为止,偏科也是偏得非常非常厉害。那个时候偏科到了,我就觉得说,我怎么办?我突然是到高三的时候就想,我还是希望去一个好一点的学校,然后第二个是因为我是很喜欢艺术的嘛。

像很多现在孩子很厉害,初中的时候就是我要考北京电影学院或者我要考中戏。我不是的,我是到了高三的时候再想,那不然我就去学艺术吧。很现实啊,因为当时我们学校不考我不擅长的理科:数学。当时其实就这样,然后就到了上海,如果我不去上海的话,我也遇不到Flamenco。

我当时如果考来北京的话,我也遇不到Flamenco。所以就是一步一步地考去了上海,在上海遇到了Flamenco,去到了西班牙,然后在西班牙遇到了朋友引荐来了北京,然后在北京住下来了。这一系列其实都是没有一个长久的规划,都是在被命运推着走。

阿夏桑:二位最近有没有看过一本书《臣服实验》?它的核心主题就是说要对命运臣服,就是命运给你什么你就接受什么,然后命运会把你带到好的地方。我当时看完这本书,也有一些类似的感受吧。那一天我就问了我一个朋友,她的经历也比较有意思,她是学石油的,然后去了新疆的油田工作。后面去了澳大利亚读研究生,然后又去了上海工作,最后来了杭州。然后那一天,我就问她,我说你觉得你是被命运带到杭州?她说不是啊,我是自己自己决定来杭州的。

所以其实特别有意思的就是,不同的人对是什么把自己带到这个地方的这种理解是不一样的。可能我跟Vega会有点相似,我会觉得就是说很多的节点,在某一个特别正面的选择关口,可能你就是被一种无形的手推着,然后做了那个选择,然后一个踩着一个,一个踩了一个。

在西求学六年妈妈是最大的精神股东

芳芳:我们可能还有一个共同点,就是我们的父母对我们的人生规划也没有表现出很强势的那种要求。

Vega:嗯,对其实是的。我主要是因为我的妈妈,她对我是非常信任的。我的家庭也有比较传统的大家长,就是会催我赶紧回来找个正经工作这样的。但是基本上,我妈妈是一个非常愿意尊重我和信任我的人,我这点还是挺难得的。

芳芳:你能稍微再深入一点吗?我还是对这种母女的这种关系很有兴趣。就是因为你在一个访谈里面讲到,你妈妈为什么鼓励你去西班牙,是因为她看到你竟然每星期这么坚持从一个很远的地方去跳舞。她觉得你是认真的。

Vega:基本上我是一个很不容易在一件事情上集中所有自己所有精力的人,小时候开始就是这样,喜欢的东西很多,但没有一个最喜欢的东西。举个很简单的例子,基本上我家里每一个洋娃娃我都喜欢。我自己觉得我是一个很娇气的人。我学生就说:老师,我知道学海无涯苦作舟,但这也太苦了,就跳舞也太苦了吧。

我是一个很不能吃苦的人,非常娇气,我自己是这么觉得的。但是在整个过程中,我其实并没有觉得很辛苦,包括当时我们的校区是在闵行,在莲花路,然后我要去北京西路,有的时候在静安寺去上课。每周是两次,基本上路上通勤的时间还挺长的,我居然没有错过一次课。

所以,我妈妈一开始也是觉得说,没关系,那你就去学吧,但是没有心想到我坚持下来了。大学的时候也没有收入嘛,妈妈是支持我跳舞的金主。情况就是,这个月你跟我说要付舞蹈费了,怎么下个月也要付了,下下个月也要付了,也就这样莫名其妙的坚持了一年多两年。

然后我妈妈就发现,我是真的很喜欢。每个月每一节课基本上风雨无阻地去上课,所以当时,我说我要去西班牙。只有我妈是是同意的。她就觉得说是以你这样的性格,你居然坚持一件事情,坚持了这么长时间,从她的角度上来说,她是非常愿意去鼓励我,持之以恒地去做任何一件有意义的事的。

所以当时她是唯一一个同意我去西班牙的人。既然你意志这么坚决的话,那我们就去吧。所以我觉得我很多力量其实是来自于我妈妈。我妈妈是一个非常独立,非常不随波逐流的女性。所以我还挺幸运有我妈妈这样的一个母亲。基本上我在外面的这五年,每一年都有自己的家人,比如说我的舅舅就非常地不支持我去跳舞,他们就觉得我在胡闹。

我妈妈应该在他们眼里像个小丑吧。女儿从24岁25岁就放出去了,也没有一个正经工作,突然说要跳舞,对吧?回来一年两年,那个时候年纪又大了,也不结婚,又没有什么事业。但是我妈妈在这种主流的声音里面,从来从来都没有动摇过,一直都是就是:“你如果要学,妈妈就支持你。你学到什么时候,妈妈就支持你到什么时候。”差不多就是这个样子吧,我就觉得真的还挺感谢我妈妈的。

芳芳:所以你在承受跳舞的艰苦的时候,其实你妈妈也在承受社会给她的种种压力。

Vega:对啊,因为大家都会比较嘛,谁谁谁的孩子工作怎么样,月薪多少,结婚了、生孩子了,社会就是这个样子的,整个舆论氛围就是差不多是这个样子。所以她基本上一直在这样的一个舆论的氛围里面,坚定做自己认为对的事情。

阿夏桑:所以你去西班牙就学习的时候,前几年也都是没有收入的,然后要需要靠靠家里的支持这样。

Vega:对。其实基本上,我在西班牙是没有办法把我自己生活费赚出来的。因为在欧洲留学,西班牙算是已经算是很便宜了,但是你要靠你自己的工作跳舞,就这么短短的时间,这么小众的舞蹈,能够支付我自己所有的的生活,其实是不太可能的。

所以我是很晚很晚才独立的。基本上大部分的费用来自于妈妈,也有一部分是我的外公外婆,当年给了我一笔存款。然后这笔存款我也是用于去西班牙上学。但是我从来都没有想过洗盘子或者是这样半工半读。我这个阶段最重要的事情就是跳舞,跳舞是需要巨大的精力的。

我们从早上十点跳到下午两点,两点到五点是她们的午休,五点完了以后我们往往还要开始再上课,就一天差不多是这个样子。所以我能够做的就是不浪费我妈妈的钱。

我高中的时候开始在网上写小说,然后出版一些小说,赚了一些稿费。其实我也是一个很普通的人,大学的时候也会喜欢漂亮的衣服啊,喜欢包啊,喜欢鞋啊。但是我在西班牙,欧洲奢侈品和好看的东西,相对来说比国内便宜这么多的情况下,我从来没买过一件。我所有的钱全部基本上都省下来去买跳舞的装备,跳舞的行头。

我一直跟我妈妈说,我非常感谢我妈的付出,但是我也觉得“我没有辜负你付的学费,我把你给我的钱,基本上都用在了非常有意义的地方,没有用在享乐,没有用在吃喝玩乐上面。”所以我们两个除了是母女,也是两个女性,其实互相扶持着生活吧。

我妈一直说:“我生下你以后,我希望能给你好的教育环境。”那我作为女儿,对于我妈妈给我的这种教育的环境和教育的模式,我欣然接受,然后我尽量努力地去学习。然后现在努力的工作,然后再回报我的母亲。所以我和我妈的感情非常非常的好,一直一直都是非常非常好的。

阿夏桑:听下来就觉得其实这种支持,尤其是在就是成年,尤其是大学毕业之后,能够大力可以给到这种长久的支持,就在很多中国的家庭来说,其实是很难得的一件事。我觉得这个中间真的是对你非常非常的信任,就是相信你在这件事情上的投入和热爱,才会这样做的。

Vega:对的。我其实我在北京认识的人不多,我在上海上的大学,又是宁波人。所以基本上,我大部分的朋友都在南方。我觉得我可能在北京呆个一年就放弃了。我没有想到,就在北京就这样扎下来了。这样时间都已经过去十年了。这整个过程,我和我妈妈一起熬了十年了,才会有人觉得:哦,也许你们当时的选择是对的。

阿夏桑:别人的这种观点对于你或对于你妈妈来说重要吗?

Vega:嗯。那肯定不重要,如果非常非常重要的话,我们早就屈服了。但是你又不能说是毫无影响的。只是说,我们会不断的怀疑我们是不是做得对?但是我们在经过思考以后,我们发现,可能我们现在暂时是逆着潮流来的,但我们没有做不正确的事情,我们做的是正确的事情。那么我们就再看看。所以你会就是不断的怀疑。然后重新建立一个认识,怀疑,重新建立认识,然后一直走到今天。

阿夏桑:Vega今天说的就像就芳芳刚刚说的,就是在这一路的过程中,即使是一个很热爱的事情,在这个过程中也会充满了无数的怀疑和某一些瞬间的摇摆,我觉得这点真的特别真实。

芳芳:因为不只是外在的怀疑,其实你自己也会在过程中会动摇,会怀疑。然后你就需要问自己,甚至找到一些更坚定的理由,让自己继续下去。

Vega:是的。

芳芳:你说服你自己的就是自己,然后还有你身边最坚定的支持你的那个人。

Vega:对。

芳芳:我有时候觉得父母也好,还是身边的家人朋友也好,其实有时候,有些人她其实不说话,其实也是一种支持,因为大部分人是说,去干这个干什么,很多人是说风凉话的。但是有一部分人,她可能不说话,她愿意静静的看着,也不跟你扯后腿,我觉得其实这也是一种支持。

Vega:对。而且我是觉得有很多的事情,当很多的人认为是很荒谬的时候。我们其实一直都是这样过来的,不是吗?扯得稍微远一点,一开始大家认为地球是圆的还是瞎说呢,对不对?所以很多的时候,当下很多的人对你的选择不理解,首先自己是一定要学会自洽。学会自己去思考一些事情吧,然后坚定地去做。过了很长时间,很多的事情也会告诉你,其实你做的选择是正确的,所以我就觉得说要做一个有耐心的人。

安达卢西亚:融合并诞生Flamenco的一口锅

芳芳:那我们聊聊Flamenco舞吧。我觉得这个艺术门类还是挺有意思的。我知道要跟你聊这个话题之后,我就自己去那个bilibilli上面看了一些,然后我看到有几个跳特别好的舞者的时候,确实会有进入到一个什么状态,就是你觉得它的这个舞蹈,其实还挺庄严的,她不像其她的那种民族舞蹈,属于节日的时候大家比较欢乐,仅仅是这种。

我感觉Flamenco里面,它就是一把吉他,一个舞者,还有一个歌手,有时候这个旋律还有它这个舞姿,它的这个神情,整个会进入到一种非常安静的氛围里面。我觉得这个舞蹈确实带着很不一样的气息。所以我想听听想听Vega介绍一下。

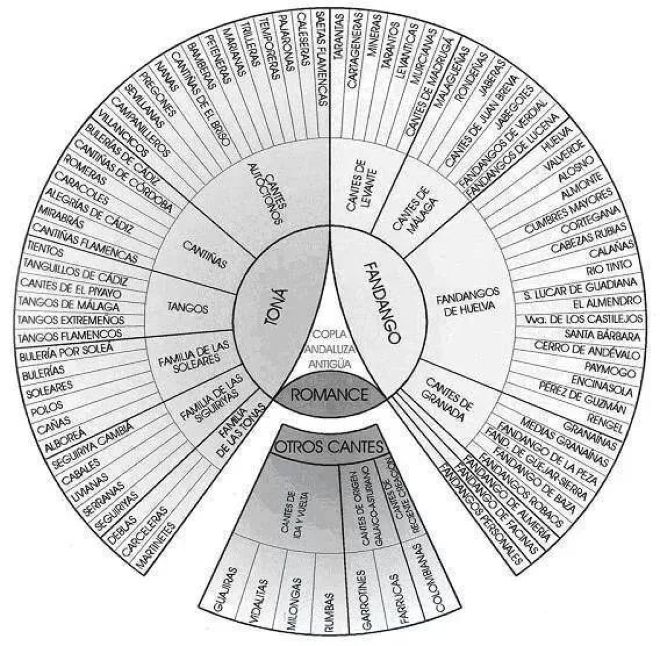

Vega:我觉得我可能还是会先从Flamenco的刻板印象来说起吧:就是它是一个被误解的很深的东西,是一度被误认为是一个舞种的名字,但它其实是由歌、舞、吉他三位一体组成的一个综合类艺术。

第二就,你说到Flamenco,可能这世界上任何一个听过这个东西的人,会有一个非常具象的一个画面,就是带着红花,穿着红裙子,那个红裙子上下翻飞,然后各种荷叶边上下翻飞那样的一种形象,你要把她固定为一个具体的形象,可能是埃斯梅拉达,可能是卡门,都是那样的形象。上来就是跟你说:我宁可要自由,我也不要生命,就是那样的一个感觉,我要永远对我自己很真实,去追求我爱的人,然后义无反顾。

很多的时候,很多的人会对Flamenco有这样的一个印象,但因为其实Flamenco,它形成这种艺术的前情提要非常的长。我们说这个东西叫Flamenco,其实才是将近100多年的事,所以其实没有我们想象的说历史如此悠久。但是它确实是由阿拉伯人,因为他们统治过伊比利亚半岛,然后西班牙本土天主教徒、犹太人,东方流浪的吉普赛人,这些人到了西班牙安达鲁西亚这个南方地区就住下来。

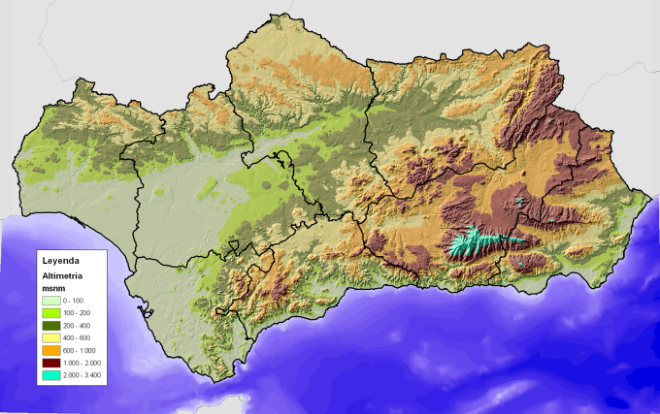

安达鲁西亚老城龙达

它很像煮火锅,你把所有的料,一定要全部都投到里面,在这个叫安达鲁西亚的锅里面煮出来的东西,它才地道。它才叫Flamenco。你换一个锅煮,它出来的不是这个味道。因为这么多的文化背景的人在安达鲁西亚,这本身就是一个很不可思议的事情。

因为它首先需要一个非常宽松的环境,包括这种宗教的环境,大家才能够把自己的文化和当地文化进行融合嘛。那其实,吉赛人流浪到安达鲁西亚的时候,整个的环境是相对来说比较友好的。

安达鲁西亚在西班牙的位置与地形

直到光复运动的时候,西班牙真的变成了一个统一的天主教国家,他们把摩尔人驱逐出了伊比利亚半岛以后,整个的事情才开始变得比较严峻。他们为了巩固自己的王权统治,所以进行了宗教上面的一个清洗,把所有的异教徒都清洗了。

一般清洗有两种几种方式,一个是驱逐到别的国家,或者驱逐到城市的边缘。还有另外的一种叫教化,这些异教徒,包括犹太人也好啊,包括吉普赛人也好,他们就自愿地皈依、改信了天主教。

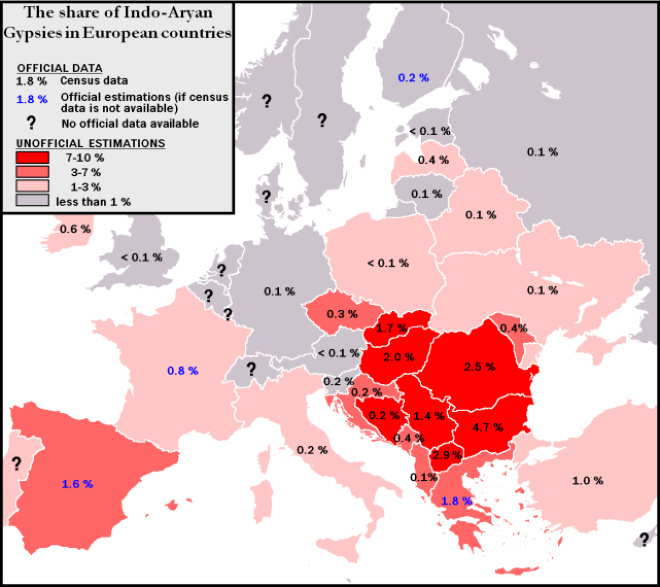

经过这样的一番操作,所以你会发现,其实到今天为止,吉普赛人很多人,他们所在的区还是城市的边缘。那么这些人他们产生的艺术,无疑是非常非常压抑的,所以它给Flamenco定下来一个最大的基调,它不是热情。不是!它绝对不是热情和奔放,是压抑和反抗,被压抑和去反抗。

吉普赛人在欧洲的分布

被压抑和去反抗,是贯穿Flamenco的内核

Vega:整个Flamenco里面它都会有这样的:包括从舞蹈的动作,我们重心向下,它整个的演唱的方式,你就会觉得,就像芳芳刚刚说的,是非常肃穆痛苦的。它就这种东西是会贯穿这个舞种。

举一个很简单的例子,Flamenco是分不同的曲式(Palos)的,有开心的、快乐的,但是大部分是不开心的,有个曲式叫CANTES DE LEVANTE,还有一个DE LAS MINERAS。这是什么意思呢?这个CANTES DE LEVANTE是一个矿坑的名字。当时发现了一个金矿。很多的底层的人民,像吉普赛人这些人,生活得很苦,他们就去这个矿坑作为矿工挖矿。所以在当时,这些矿工产生的歌,就叫CANTES DE LEVANTE、DE LAS MINERAS。

图:弗拉门戈曲式分类

所以这些歌里面,你会听到很多矿工的生活,包括很著名的唱段:“我亲爱的男孩,你去哪了,我已经三天没见到你了,你是倒在哪里了,还是躺在哪个女人的怀了?”

虽然听上去非常像是你的爱人跑了,或者是你男朋友出轨了。但其实不是,背后的逻辑是她的男人可能死了,死在矿坑里面了,所以不知道去了什么地方,根本不是说他背叛这段爱情,她跟别的女人跑了。他不是这样的,他可能是死了。

芳芳:她是不是担心他死了,但是她又不愿意这样说出来,因为这样说出来像是一个不好的祝福,所以她宁可变成一个戏谑的说法?

Vega:哎,其实不是的,其实没有到这么具体啊。我的一个老师,在教我们跳CANTES的时候,给了我们这样的一个说法,说这女的其实是不知道的,她真的觉得自己的男人跟女人跑了。她真的觉得他不见了。“这个死鬼又到哪儿,喝得酩酊大醉,醉倒在路边儿了,或者是她又躺在哪个女人怀里了。”这女的可能真的这么以为,但其实他是死了。

阿夏桑:我觉得这样的这样的悲剧,反而会更感人。

Vega:对,当时我的老师就是说:你不停在找你的男人,但你哪怎么都找不到。可能你还在埋怨她,但其实他是死了啊,就是这样。

芳芳:嗯。

Vega:所以你就可以看到,到现在没有一个人去写“Flamenco史”。因为无人在意。这些人死了,活了,从哪开始,从哪里来?其实没有人去注意这件事情。到了近代吧,哪怕说上个世纪,七八十年代,他们都不会问一个西班牙人说:“哎,Flamenco,是你们国粹。”很多西班牙人是拒绝的。他们觉得这个艺术上不了台面。我们其实挺能理解的,一度我们咱们的戏曲也是上不了台面,下九流的东西嘛,对不对?

他们创造的东西是底层人民的,所以很多西班牙人是不认可的,不认同这个东西怎么可能是我的国粹?甚至有一部分知识分子认为:“西班牙的堕落十有八九是要和Flamenco、斗牛这种荒淫的艺术和活动脱不了干系的。”就是因为西班牙人长期沉溺在斗牛和Flamenco里面,所以就不求上进。

基本上,Flamenco原来在西班牙的地位是非常低的,但是它拥有就是无限的生命力,特别是它里面的这种反抗。所有这些创造者,他们是非常相信神的力量的。其实这个神,我们可以把它理解为巨大的命运。他们其实是知道自己是在被命运支配的。

我觉得很感动的一点就是说,我们去跳Flamenco,我们能感受到这些人把自己的人生唱在了Flamenco里面:我是一个小的人物,可是我痛了我就会哭,我难过了我就会喊,我会撒泼,这是我反抗的一种方式。

我知道这件事情。你不可以让我不出声。就是你不能让我不哭,你不能让我不出声,你不能让我把所有东西都忍下来,我要告诉你我很痛。我很难受。

我现在这种感觉压抑的感觉要疯掉了,所以,你学Flamenco以后,你会GET到它的爽点,就是说你会在里面有一个宣泄,有一个解脱。所以其实很多的时候,真的我就觉得Flamenco有一部分真的和摇滚很像,很多的爽点有一点点像。

西班牙不仅是热情奔放的,也是多面化的

阿夏桑:刚刚Vega讲得特别好,包括她对Flamenco还有整个这些西班牙文化的这种理解,会让我觉得她在西班牙的五年,真的是扎进去了。

Vega:大家可能对西班牙有一个很深的误解,就觉得这是一个快乐、没心没肺的国家。很多人一提起西班牙,就说它热情奔放、没心没肺、不靠谱,都是这样的那种感觉。

但其实,咱们不要忘了西班牙,它是一个老牌殖民国家。在这个国家里面,其实战争和它受到的创伤,是一点都不比别的国家要少的。很多人会对西班牙有一种非常肤浅的认识,就觉得西班牙整个文化,它是快乐的,是向阳的,是热情的,是奔放的。其实完完全全不是这个样子,它是非常多面化的。

很多人理解堂吉诃德,觉得是傻子嘛,其实他不是傻子。他其实也是向命运进行挑战。有很多我们看上去好像傻乎乎的,或者是怎么样的人背后其实会有一些完完全全不一样的地方。

我自己就觉得我对西班牙算是又爱又恨。我在那住了那么长时间,我其实对我住过几个地方,我都挺有感情的。西班牙其实也是。我觉得,它有它很美好的一面,然后它也有它很不堪的一面。

但是我觉得美好的一面、不堪的一面,这都是西班牙。就像Flamenco也是,我觉得是挺有意思的一件事情,就是它有一个很广袤的世界,它有自己的节奏系统,有自己的曲调,有自己的歌,有自己的运行的一套方式。

所以很多玩音乐的人很喜欢Flamenco,就好像突然进入到另外的一个世界,像外星一样,就是它开了另外的一个窗户。Flamenco,你很一言难尽。你越你越喜欢它,学它的时间越长,你就很难用一句话去概括它。

Vega:所以,我就经常觉得我自己是就是“卖安利”的,因为我很喜欢她。所以,我就很希望我的学生能够Get到它方方面面很有意思的事情。所以就很像是“坐下,请问你听说过安利吗?”我是“坐下,请问你听说过Flamenco吗?”就是有这样子的一种感觉,真的很有意思。

视频:西班牙普拉多博物馆中的弗拉门戈

跳舞的时候,才发现身体竟然是如此失控

芳芳:你跳这个舞,确实对你的这个身体素质有很大的改观吗?

Vega:有。有太多的改观了。首先我觉得所有的人都应该要去跳舞,不仅仅是跳Flamenco,所有的人都应该要去跳舞。因为第一,跳舞是一个入门门槛很低的事情。如果真的身体随心动,你经常会看到老爷爷老奶奶在在广场上面非常享受地去跳舞,其实这就是最好的跳舞。

我们不是经常开玩笑,我们看我们的邻居北朝鲜牡丹峰艺术团,我们并不能感受到很多艺术之美嘛,但是很多的时候,我们在街上的爷爷奶奶或者是在街上练街舞的孩子身上,你能感受到舞蹈的那种很纯粹的东西。所以它的入门门槛是非常非常低的。

还有另外一件事情是很有意思,就是我学了舞蹈,我得出了一个结论就是说:在我们不跳舞之前,我们一直觉得我们自己是身体的主人,但是因为你跳了舞以后,你会发现,你身体上很多的肌肉,它存在,但是你是不知道怎么使用它的。你会发现你自己的身体居然如此的失控。

所以你在跳舞的时候,是在逐渐收回你自己对身体的一个掌控权,就像当年西班牙人天主教徒收复伊比利亚半岛的那种感觉。这是一个很奇妙的事情。因为身体的知觉和精神是非常非常紧密地联系在一起的。当你可以开始控制你自己的身体的时候,你跳舞的时候就像是感官突然都打开了一样,是一个很奇妙很奇妙的过程。

当然,这中间你要越过一个坎儿,就是练习基本功。基本功是你通向自由的道路,就像是你学英语,你要先先背单词,你不背单词,你没有办法自由地表达自己一样。所以当你可以感受到身体的时候,我觉得每一个跳舞的人,他们应该都会有这样的一个感觉:就是你身体的知觉,已经不仅仅限于说,我身体变好了。

无疑,身体真的是变好,我肌肉增加了。我以前上学的时候,都是伏案的。我不是从小开始跳舞的,所以我是驼背。那现在不驼背了。你会发现更有意思的事情,那些很喜欢跳街舞的孩子们,跳舞这件事情本身是有生理上的爽感的。他可以运动,跑步,也有生理上的爽感,那这两种感觉是完完全全不一样的。所以它很上瘾。

芳芳:我问一下跳舞这个身体这个打开之后,有助于让自己变得更聪明吗?

阿夏桑:当然会了,当然会了。这个是有科学依据的。

芳芳:理论上是会啊,我想问问这个实际。

Vega:首先,我们先倒推一下,所有跳舞跳得好的人都不会笨的。真的是这样。因为你跳舞的话,你要进步,你肯定会遇到瓶颈,你肯定会遇到你跟自己身体打架的时候。

你要会去思考,怎么样去突破瓶颈?这个东西不是说靠蛮练能够练出来的。我遇到所有优秀的舞者,脑子都是很好使的。这个是真的。但是我是觉得,跳舞它可以调动一部分的知觉。

我不能说,跳舞跳得好了,做题也做得更加好了,我已经太久没有做过题了。但是跳舞肯定是会调动你以前所没有用到的知觉,所以我觉得会变聪明。

芳芳:哪种知觉?

阿夏桑:这个叫本体感,因为Vega一直在说的,她通过跳舞这种方式,她重新建立起了跟她身体的联系。在人体运动科学领域来说,很多健身教练也会跟你说,找到你身体的本体感。就像那块肌肉在哪,你以前感受不到它。但你通过不断的练习,不断不断地调动那一块肌肉就可以感受到。因为它调动是有一个神经通路的,就像跳舞蹈。

我小时候也是肢体很不协调的。然后我去学那种身体波浪,还有扭胯,我觉得这种东西,以前我完全不可能相信我能做到,但是你在老师的教导下,你就可以一点点地连起来,你可以让你的身体wave起来。

所以你刚刚说的这一点,我是非常非常有体会的,虽然我跳舞不是很多,但是我其实尝试了非常多的运动嘛。就像你刚刚说的,我觉得应该是有两个方面,一个方面是,你在这个跳舞或者是做某项运动过程中,你是发现了:我竟然如此掌控不了我的身体。这个动作别人做起来那么容易,为什么我要做十次一百次才能做到?

阿夏桑:但第二个可能是,你当你突破了这个瓶颈之后,你会发现,我竟然可以如此掌控我的身体,我的身体竟然可以做到在我之前看来如此困难的动作。你突破这些极限的时候,这种喜悦感是特别特别强烈。我从练习普拉提跟瑜伽上面的这种收获是非常非常强的。

所以,我也特别赞同你说的就是每个人都应该去跳舞,因为你们是专业的舞者嘛,但是对于其她的普通的人来说。我会觉得跳舞其实是一种身体表达的方式,你去表达情感,而且它是一种人类最天然的、最埋藏在基因或者内核里的东西。

你的身体,你为什么长成这个样子,你就是其实就是为了你的手脚可以舞动,你的腰肢就可以弯下去,可以跳跃,其实在这个过程中,可以去表达非常多超越你语言所能表达的东西。可能是当下的那种情绪。

因为我跳舞跳的不多嘛,大概在舞蹈室练过一年。所以我自己也会有过,有那个几个瞬间,我能够感觉到。我确实学的也不是很快,动作也记不住。但是真的当你某一个瞬间,你流畅的跳完一段舞蹈,然后你不去想什么动作,你就是伴随着音乐去把那一套东西练下来的时候,我完全能get到你说的跳Flamenco的那种爽点,应该是人类共通的。

Vega:对。真的,我就觉得,就千言万语化作一句话:大家每个人都应该要试着尝试着去跳舞。

跳舞应该注重技巧的极限还是心灵的表达?

阿夏桑:其实,说起来舞蹈也是一种运动嘛,但舞蹈它又好像是超越了我们平通通常说的运动,它又有一些艺术表达。所以它可能是跟其她运动很不一样。

Vega:我们说极端一点点啊,比如说,一个人,她就在一张椅子上坐着,然后她站起来了,然后她又走动了。这个东西就可以是舞蹈。只要她有她的肢体上想表达的,她甚至是不用那么多,但这个就可以是舞蹈。

其实很好想象,你们想象一下现代舞。现代舞你可能需要有芭蕾舞的基础,但是有很多的时候,可能就是站起来,坐下了,躺下了。它就是舞蹈。但是它跟实际我们在生活里面站起来、坐下、躺下,它是有本质的区别的。它是有舞蹈的那种的表达方式在里面的。很多很简单的东西都可以变成舞蹈。但是你要把它变成舞蹈。就是这样。

芳芳:我有一个好朋友,她大学的时候学京剧。后面就去了金星舞蹈团跳现代舞。因为我跟她交流的比较多。所以上一次我跟Vega聊的时候,为什么会聊到这个现代舞。

因为我是属于理论派嘛,就是自己不跳,但喜欢去看看各种艺术形式。我就记得就是现代舞的创始人邓肯,她写过一本书里面有一句话:“我们为什么要跳舞?我们为什么喜欢真实的舞蹈,而厌恶虚假的舞蹈?”她说你要知道你自己做每一个动作是为什么要去做,你为什么要去跳。她说,我要思考的就是这个问题,人为什么要去跳舞。你为什么要去做这个动作,而不是说为了做而做。我觉得她可以说是从根本上去解构了一些就是形式上的舞蹈。

Vega:没错。

芳芳:我为什么想跟你聊这个话题,因为我觉得我们身边大部分的舞蹈形式还是为了美。就是说,要不就是你要跳得美,要不就是一种……

阿夏桑:技艺。

芳芳:对,为了一种技艺。你看我的身体可以摆到这个位置,你看我可以跳得这么快,或者我可以转圈转得怎么样啊?就是要不就是你看我这么如此的美,或者是我要展现我女性的美,或者怎么样。

就是好像就是缺少了一种直击心灵的那个部分,我有记得就是我朋友请我去看一场金星舞蹈团的那一场演出,正好是他们请了国外的编舞给团队编过。

有几个舞蹈我就觉得,哎呀,就这样了。但是有一场舞蹈,那场舞蹈他们好想是跳了某一个原始部落的舞蹈,我就记得那场舞蹈五分钟还是四分钟的时间。我人完全就进去了,我根本没有关注到他们在跳什么动作,但是整个音乐和舞蹈的形式,你就觉得你忘记了。你不觉得你在看什么,你就融入了,你知道吗?观众和这跳舞的人就融在一起了。

但你看一般的舞蹈时,你就觉得啊:她很厉害,你看她跳的多好,特厉害。我只是一个观众,我没有进去。舞台上始终有一个第四面墙在那个地方,非常明显,而且他跳得越好,你越觉得:你太了不起了,那就是这样,跟我有什么关系呢?我没有任何感动的点。

Vega:明白。

芳芳:我跟我朋友也是这么聊,现在的很多人在跳舞,她心里是没有东西的。她只是一个工具人。

Vega:嗯。对。

芳芳:但是我觉得Flamenco不是。这一点我就觉得很了不起。

Vega:其实这个东西,我也一直在思考的一个悖论,这个其实真的很难解释的,没有一个很确切的答案。首先,我是一个非常讨厌舞者炫技的人。说白了吧,就是你不应该要去炫耀你的技能。一旦你开始炫耀你的技能了,这个技能就只会变成单纯的一个技能。

但是呢,技能要不要训练?又得训练。所以我其实一直是说,街上老奶奶跳舞,我觉得真好看。我的学生在练基本功的时候,痛苦得要死,我看到她们很痛苦,我也很痛苦。然后她们说:老师,你不是说,舞蹈应该是自由的吗?为什么我们要在这练功呢?

我每次都是用背单词理论去跟她们这样说。那她就说:那你看街上的老奶奶也没有什么技巧,我看她们也很开心。我觉得这样不就好了吗?那我哑口无言。

但问题是,如果你把老奶奶放到了国家大剧院的舞台,逻辑是成立的吗?是不成立的。我在下面看老奶奶一个非常好的状态去跳舞,我会感动吗?我也不会感动。所以,这就是每一个舞者要去思考的问题,你必须要去克服掉这些冰冷的技巧训练。这是一定要有的。

每一个舞者,其实技巧训练就是像我们刚才说的去控制自己的身体,去达到一个专业的基本线。然后碰到基本线再往上走的话,其他我觉得就是个人的意识了。有些舞者,她会选择专门去做人体所能做到的极限,有人真的是这样是去追求。我们也不能说他是错的。那人家就是真的去探索身体的极限,也是一个很有意义的事情,那另外的一派呢,就是我要走真实和感受。

我原来是一个非常坚定的(反炫技),我到现在也是不喜欢。但我到最近,我就是越来越不知道说到底哪个。怎么说呢,我会觉得说,可能都有其中的理由吧。有一点是不变的,就是说无论你是要去追求你身体的极限也好,还是你去表达你的情感也好,那个最终的出发点绝对不可以是炫耀。一定是从自己去出发。

哪怕我想要把我自己的身体拗成一个什么样的,我觉得这个去表达了我怎么样身体对抗。他要有他想说的东西。我在这里单腿转他个100圈不停,很厉害。但是就像你刚才说的,这必须是有意义的,对吧,那不是无意义的。

但是,有很多的人都在都在问我们这样一个问题,说为什么不能快乐舞蹈,为什么不能快乐舞蹈?可是,你看我练这个,我就不快乐了呀!舞蹈不再是一件快乐的事情了。你在束缚我,你在让我坐牢,你在禁锢我的精神。所以这件事情就是一个很奇妙,你知道吧?

芳芳:所以我理解了,就是说其实这种技术的训练,是为了让我们可以更自由的控制我们的身体,因为我们的身体变得自由,其实也是自由的一个部分。但是如果我们要去上台表演的时候。那么,它就应该是你想表达什么?

Vega:对,因为其实说自由这个东西,其实自由如果没有无自由去衬托的话,自由是没有意义的。我一直都是觉得跳舞也好,包括我自己生活的时候也好,我觉得没有真正的100%纯自由这件事情。我这是我的一个认识啊,我自己是一直有这样的一个感觉。

所以那个时候,另外一个老师跟我们谈论身体自由的时候,也谈到这个话题。她说我们要表达的自由是建立在不自由之上的,如果没有不自由,你就不知道自由的可贵。所以这两个东西是不可以把它拖开来说的。

在西班牙,到处都是为了Flamenco抛弃生活的人

阿夏桑:我看到芳芳提纲的一句话:到处都是Flamenco抛弃生活的人。这句话怎么理解?

Vega:说一个好玩的事情嘛。我到西班牙,我才知道,世界上还有这么一群人,那我自己在国内,我已经算是异类了嘛,对不对?不要稳定的工作,突然跑到西班牙跳舞去了。但是呢,我的同学来自世界各地啊,一般来说,很少有那种特别大富大贵的,大家都是因为喜欢跳舞,喜欢Flamenco,所以到了西班牙。

我一次很震撼的是,我有一个同学。她跟我说:“哎,你知道吗?我现在账户里面还有20欧。”然后我说:“什么?那你怎么办?我说你的生活怎么办?”她说:“没有关系啊。我已经决定了,这个学期我马上就结束了。然后我跟我房东,我到时候先问他借两百,我准备暑假的时候去南法打工。”

因为暑假基本上很热嘛,我们会停课,我们会有个暑假。她说:“我都想好了去哪里打工,所以没有关系的。虽然你看,我的账户里面只有20欧,可是我开心呀,我快乐呀。”你就觉得,跟她们一起上课、跳舞。我这么说吧,如果我账户里面只有20欧,我站在教室里面跳舞的话,我肯定跳不下去了。但是她们是没有任何问题的。有的时候,你就会觉得说,这个大概就是一个乌托邦的世界吧。

钱重不重要?非常重要,但是居然有这么多人可以认为金钱如此不重要,如此不为金钱焦虑。她们的生活就是快乐,跳Flamenco也是。他们把自己的生人生都抛掉了,你问问很多人都是,比如说在日本大公司上班的OL,她辞职了就过来了,还有各种各样的职业,渔民什么的。真的,你能想到的各种各样的职业都有。

“我就决定离开我的家乡了。我们就像各种各样的流浪者一样,然后我们都决定被这个东西吸引,然后我们就决定到这里。然后我们有钱吗?我们没有钱。但是我们有什么呀?我们喜欢。然后我们有快乐。”

但我觉得这个是很了不起的。我到今天为止,我没有办法做到。但是我见过。如果我没有见过,我不相信世界上有这样的人,账户里只有20欧。那时候欧元一比八,那就是只有160块钱,是什么感觉呀?所以,我真的就是见识到了世界上原来真的有这样的一些人。我原来接受很多采访,他们都说你着重的把自己讲一些那些你流浪,好像你抛弃生活,为了理想,那我觉得,我跟她们是没有办法比的。

我跟她们比,我现实多了。我没有办法过账户只有20欧的日子。那个时候没有办法过。现在还是没有办法过,我会焦虑得要死的。我不知道啊,因为我从来都没有账户只有20多欧。我现在跳舞,我可以全情投入。我真的不知道我账户只有20欧的时候,我的舞蹈是什么样子的。

但是我见过这样的人,我很佩服,真的是很佩服。真的就是为了这个,她可以不问明天是什么。我到今天为止,我很多的同学还留在西班牙呢。她们不会像我一样焦虑,我到第五年的时候想我要干嘛?我要去哪?我是谁?

我会这样焦虑,她们不会。她们是没关系。“没了,那我就去打工嘛,打完了,大不了我这段时间我就不跳舞了,退步就退步了。但是我对Flamenco的爱,我不会变的。那等我账户里面有两百欧的时候,我就觉得我可安全了。下面一件事情,我就要出去买酒喝了。”真的是这样。很奇妙,非常非常奇妙!

Flamenco舞蹈中的七情六欲和负面情绪表达

芳芳:那你会觉得,她们这样的一种状态会是跟Flamenco更契合的吗?还是也不一定?

Vega:这就很有意思了。哎,我有时候就觉得我有点太喜欢说实话了。其实,我是觉得Flamenco有意思的东西就是它是一个活生生的人、人性,她有七情六欲,在Flamenco里面,我们经常说负面的情绪是允许被表达的。

比如说,你可以表达你恨,你可以表达你嫉妒。歌词很有意思啊,是不是?“希望天火降到你妈头上。”真的,还不是降到你头上,直接希望天火会降到你妈头上。嗯,一本正经的唱哦,真的。

阿夏桑:可以给我们唱一下吗?

Vega:哦。我实在是唱的不好,就是这个意思。为什么呢?为什么希望降到你妈头上呢?因为你的舌头坏Mala Lengua,就是嚼舌根。她歌词里面很多这种很赤裸的东西。

我觉得真的是这样的,你们不觉得吗?一个全部都是正能量的人,很可怕,我觉得一定是个反社会分子。一个每天24小时都是正能量的人,我是一定不会和她做朋友的,太可怕了,真的太太太可怕了!所以我觉得这是一个非常正常的的事情。

我跟你讲吉普赛人可爱钱了!可爱可爱钱了,我有时候就觉得说这些追求Flamenco的人可能还没有吉普赛人爱钱。可离谱了,离谱到什么情况?我朋友去上课,老师是吉普赛人。上课上了一半,老师开始掏出乐透,就直接问:“哎,要不要买乐透?”真的,二欧一个,就半强迫的,班上每一个人都买了乐透,然后我那位朋友就买了乐透。就是真的是这样子。

然后,包括一开始我去西班牙的时候。大家说:“啊,人家觉得说啊,中国是不是很落后啊?”我们的祖国经济腾飞了以后,我跟你讲真的很多人,人家也不装,真不装啊,说:“啊,中国,有钱。”很多老师说:“什么时候带我去中国吧。”但其实挺可爱的,我觉得挺可爱的。Flamenco也是这样,就是它有七情六欲。

它可以歌颂爱情,它也可以诅咒你下18层地狱,所以我觉得这就是Flamenco很质朴、很有意思的一点。它没有很多粉饰过的东西。所以其实挺有意思的,跟很多人想象的Flamenco不太一样。你想人家都觉得那个《卡门》,对不对?你想让我屈服你,我宁可去死,杀了我吧!谁能想到你在跳“天火降到你妈头上”,是不是?还有什么“鸭子有多少根毛,我就想砍你多少刀”那种的。你知道吧,你很难想象。

芳芳:所以她其实还是有挺多俚语,而且是非常幽默的那种俚语,然后又很过瘾。

Vega:对。除了这些,还有18禁的东西呢,很多东西,我们其实是不知道的,你看它歌词写的是这个东西,也会有一些像是山歌一样原生态的东西,其实它有共通之处的,很可爱。

Flamenco舞蹈也是疗愈创伤的过程

芳芳:那如果一个舞者,比如说我到你这边来学,但是你让我表达出嫉妒、愤恨,但是如果我表达不出来,或者我内心没有那么多。是不是我对我自己的发现不够?还是说我要去把它演出来,还是怎么样?

Vega:其实是这样的,每个人都有的。如果你说一个人,要是没有这些负面情绪,一个人从来不曾嫉妒过另外一个人,对吧?人均乔达摩希达多,那这不可能的事情。所以我就觉得说,其实都有的。

芳芳:就是需要去想一想,你到底嫉妒过谁?把那个感情挖掘一下。

Vega:因为跳舞和演戏不一样,演戏它有台词,它有具体的情节,但舞蹈是没有的。首先,你经过专业训练了以后,你的真实的情绪就像水龙头一样,你可以把它打开。那一瞬间是真的,你也可以把它关上。

但是如果你是没有受过训练的人,来我的教室的话,首先,我第一件事情是我会跟学生建立信任感。这其实蛮很像心理咨询,你会对你的咨询师说实话的。所以,我和我的学生先建立最基本的一个信任。

所以来我的教室,第一件事情我们是会互通姓名。而且我们的老师会记住每一个学生的名字的,再以姓名为基础,去了解每一个人,让整个教室是一个比较安全的环境。

我的教室是一个很乱的地方,我们有很多很多东西。我们的客人又都是女孩子,又把各种各样各样可爱的小东西带到我的教室。“老师,你看这是一个好可爱的兔子,我是送给你吧。”好,啪就放到我的教室了。“老师你看,这是我这是手勾的那个植物大战僵尸,我觉得这个好可爱啊,我送给你吧。”好,我们放在教室里了。所以我的教室是非常乱的,不是那种井井有条的。

但我们希望把整个空间布置得让学生觉得是安全的。你觉得是安全的,你就可以开始一步一步地卸下。我们不是说你要说一下你的心路历程,你经过什么样的痛苦,不是这样子。其实,我们成长的时候是有很多教化的,这种教化非常非常恐怖,就是你在不知道的时候,已经形成了铜墙铁壁。

每个婴儿生下来都是全能自恋的,觉得世界上围绕她转,如果你不给我,我想要的东西,我是会闹的。但我们会闹吗?我们不会的。我们会教化我们自己说不可以哭,可以,够了,情绪不可以出来。你再这样就不得体了。

你这个时候是不可以笑的,不可以笑。对吧?日积月累,其实我们已经形成非常那种铜墙铁壁了。我们一定要在一个安全的地方,然后用音乐和肢体,就你身体动起来的时候,你很多很真实的东西就会出来的,就是在铜墙铁壁上钻孔。

我原来是个挺内向的人,我高中的时候不是很开心的。然后跳舞的时候,老师也一直说我没有什么感情。我是遇到了我的老师Manuel Betanzos。当时他把我骂到快哭了,就非常近似于我在高中的状态。我在高中,其实基本上是有一点点受到校园暴力的,这个暴力没有来自于我的同学,其实是来自于老师。

当时就会让我想到那件事情,那位老师无论怎么说,我不可以哭。我原来一直都想,我不可以哭,我哭了我就输了。那个时候我在Manuel Betanzos的课上也是,怎么都做不好,情绪怎么都出不来,然后Manuel就把我逼到一个境地。我其实很爱我的老师,但那一刻我是真的很恨他,我突然就想起我高中,我特别想哭,然后就攥着拳头说,我不能哭给她看。我哭了,我就输了。然后。最棒的一点就是我的老师get了我的这一点。

他就叹了一口气,他说:“想哭的话,就让我们在接下来这支舞里面哭吧。”我接下来跳那支舞,我大概用跳舞这件事情把他八辈子的祖宗(没有到那么恶毒,哈哈)你知道吧?突然啊,你的两件创伤就突然在中间建立了一条线,然后这条线就通了。

我整个通向我最不想回忆起的我的高中的生活。这个高中的生活让我变得就是封闭起来,变得非常内向,非常社恐。然后,这两件事情突然就通了。通了以后,我的墙就打通了,然后我的很多的东西就哗一下全部都出来了。一开始出来得很不得体啊,因为出来了太多情绪。

西班牙教父级舞者Manuel Betanzos

后来就是通过你就会不断的通过训练也好,或者通过跳的时候,你就会在该出来的时候出来。那现在,基本上我是有这样的一个阀门在里面。我们前天和中国外文局办了一个活动,然后我在上面跳了舞。当时外文局的几个小妹妹就说,我觉得你和跳舞的时候是完完全全两个不一样的人。这基本上是所有人对我的认知,就是你跳舞的时候和你平时是完完全全两个人。

我觉得哪个都是真的我,每一个都是真的我。很多的人来我这儿学舞是有问号的,就说这老师可不像跳Flamenco的,跳Flamenco得是那种小麦色皮肤、海藻般的长发、波西米亚装扮。

跳Flamenco不一定要小麦色皮肤

Vega:我甚至是一个舍不得把我自己晒黑的人。在西班牙那么大的的阳光,人家说:“哇,你去晒,晒成一个小麦色皮肤的女人,多漂亮。”我说:“不,丑。为什么跳Flamenco,一定要是小麦色的皮肤?”我不想。

我觉得我可能更适合皮肤白一些。我并不觉得说小麦色就一定是好的,或者白皮肤是一定是好的。我是觉得说自己喜欢哪一个,就选哪个。我并不是说鼓吹瘦白弱,瘦白幼这件事情是非常非常不对的事情。但我也不会追求极度的美白,我也没有去做任何美白的项目。我只是选择不让我自己晒成小麦色。我觉得小麦色皮肤的我,不是真的我。

所以,我就觉得外形是不重要的,这就像是Flamenco是世界文化遗产。那么,你今天是亚洲人,你是黄种人,你是白种人,你是黑人,都是没有问题的,你都可以跳,因为七情六欲是相通的。

她并不只是说,今天说为了我要成为一个Flamenco舞者,我要去留一个海藻一样的长发,然后我一躺把自己晒成一个小麦色皮肤。我觉得这是一个很不自然的事情。天生我妈给我这个颜色的肤色,我就保持这个颜色的肤色了,既不打什么美白针,把它变得更白,但是我也没有必要去把它晒的更黑,这是我的一个看法。

但是,基本上大部分的学生或者是很多人看完我跳舞就说:“其实一开始我们以为你是不靠谱的,你不太像跳Flamenco的。我们想说能行吗?”基本上是这样的,我已经习惯了。

东京竟然有200家Flamenco学校

芳芳:大部分的人还是先从形式上的东西去判断这个东西。我其实蛮想就着刚才的那个话题,关于你的经历。我觉得包括我也是啊,很多东方的女性的这种教育下,这种压抑,女性被驯化成一个有礼貌的、不要过多地去展现自己的情绪,或者不要太歇斯底里。就是你的愤怒也好,什么东西都要有一个度,保持在一个看上去有理有节的一个份额里面。这样听起来就是,这个舞种还挺适合受我们这种东方文化教育的女性,去作为一个宣泄的一个途径。

Vega:对啊,日本女人爱惨Flamenco了。真的,日本人很爱Flamenco。鼎盛时期,东京有两百家Flamenco学校。这是一个很庞大的数字。西班牙加起来恐怕没有两百多家Flamenco舞蹈机构。

芳芳:她们是未婚女性去学,还是已婚女性去学?

Vega:都有。其实,我觉得作为亚洲女性,我们有很多的痛苦是共通的。我们不是经常开玩笑嘛,东亚三国手拉手,谁也别说比谁更惨,是不是?我觉得,在目前的这样的一个社会氛围下面,你作为女性,你肯定会面临巨大的矛盾和困顿的。所以一方面是你自己,一方面又要被强制变成别人的附属,比如某位夫人,对不对?然后你又要奉献你自己,变成谁的母亲?

有一位哲学的老师说,人类是不可能去逃脱哲学生活的,每个人都会思考哲学的问题。你可能思考的时候,觉得不是哲学。其实每个人都会思考,世界的本源是什么,我是什么?都会思考。

其实特别作为女性来说,你一定会思考的。这是一个巨大的矛盾,就是本我变成别的一个身份,我一直都是这么觉得的。我目前为止,并不打算要小孩儿。我现在也没有结婚,也不想要小孩。但是我支持所有的女生,想要就要,不想要也是ok的嘛!但是我觉得说,任何一件事情,你歌颂她伟大,这个后面一定是说明,她是要伴随巨大的牺牲的。比如说成为一个母亲。

我这里有很多的学生真的是纯家庭主妇。日本也有大量家庭主妇的一个群体是在学Flamenco。我觉得她们其实是在用自己的身体在用舞蹈去思考,古往今来,从古希腊开始的哲学家就在思考的一个问题:我是从哪儿来的,我到底是谁?

我们作为女生,有些时候,过着过着你就不知道自己是谁了。我有一段时间,我非常义正言辞地跟我妈说,我说你把你的微信名字改了。我妈微信名字叫YYM,你们知道是什么意思吗?是寅寅妈。因为我属虎的嘛,我的小名叫寅寅,她叫隐隐妈。我说,你要把微信名字改了,妈妈只是你其中一个身份,你最重要的是你自己。

我一直觉得我妈是一个非常清醒、独立的一个女性,但是她难免就会变成甘愿奉献为一个没有姓名的女人,就像那个日剧《丧失姓名的女生》,就是讲家庭主妇的,都是代称。我很多的学生在家长群里,也没有自己姓名的,就是谁谁妈。

我们机构五周年演出的时候,我当时演出完了以后有一段讲话。我说我希望我所有的学生都拥有自己的姓名,包括我。我们在舞台上,我们不是谁谁谁的下属,我不是小谁。我们也不是谁的妈妈,我们不是某夫人。我们就是我们自己,我们拥有我们自己的姓名。

Flamenco让我们不断确认我们是谁

Vega:Flamenco一直在教我们回到最原始的我们自己,就从我们自己的感受出发。我开心,我就是开心,我不开心,我就不开心,怎么了?所以其实Flamenco是能够给我们很大的这样的一个支撑的力量的,就是不断地去确认我自己是谁?不断地去确认很小的事情:今天我开不开心?不是我今天应该要为谁去牺牲我这一天的开心。我不应该。

我今天不开心,我今天不舒服,但是因为我是谁谁谁的妈,我要挺一下,我要开心的度过一天,就是会不断的问自己:今天我好吗?我觉得这是一个很重要的事情。Flamenco因为它太允许那些我们所不能允许的情感存在了。所以,我觉得能够认知到自己的负面情绪是一种解脱。你要去做一个圣人,是一件很压抑的事情,没有必要。所以我的日本同学就说,她说我们喜欢Flamenco是因为我们在日本,日本是希望我们每一个人都会变都最好是变成一模一样的。

另外一个就是,她们就觉得Flamenco的歌和她们的能乐很像。我不是很了解能乐,但是她说的前面的这个,我是很认同的。我自己在开舞蹈教室,和所有的女性们待在一起,我就觉得我好像找到了一个很有意义的事情。很多学生都这么说,进来教室,我就觉得是来到另外的一个世界,就是完完全全不一样的一个地方,可以暂时解脱一下的一个地方。

视频:日本非物质文化遗产——能乐

所以很多的时候,她们就来跳舞,也并不仅仅是来跳舞了。那个很复杂,就是依托在Flamenco上面。Flamenco你其实需要实实在在去感受。比如说读历史,其实你很难从里面真正的感受到Flamenco的乐趣。当然,我觉得每一件事情都是这样,你必须要亲自的去感受。而且Flamenco是这样,你看影片它所传达给你的的震撼和和现场是完完全全不一样的。

现场就是直接抡起大锤往你的心脏锤,就真的是这种感觉。就像你在现场听摇滚乐和你在life house是完完全全全两个概念的,完完全全不一样。所以就是说,Flamenco,我一直觉得它是一本非常容易读的名著,我们所想到的情节很丰富一点都不艰深的名著,就她有很多很多很丰富的情节,各种各样离奇的事情。

就类似,我们小时候读《大仲马》、《基督山伯爵》,它是名著,但它很好玩、很有意思,又有它其中的哲理在。所以,我就觉得说Flamenco是一个很容易读的名著,很有意思。基本上我觉得不喜欢舞蹈的人看完了都会说:“诶,有点意思,还挺好玩的。”

像她们很多人第一次讲说:“啊,我不去看了,我不感兴趣。”特别是很多人,她们就觉得说“我可以看得懂女团,大长腿姑娘,漂亮。男团,男孩都很帅那种,但是你们那种舞蹈,我就看不懂。”很多人就说现代舞看不懂,对不对,看现代舞看得云里雾里的。但是我觉得最近其实还蛮好的,大家好像开始对艺术有更多的耐心。比如说,你看《千里江山图》、《只此青绿》,我以前是不敢想象的。基本上票放出来就抢空,所以我就觉得其实这是一个很棒的事情,就是大家愿意给艺术更多的耐心。其实你进入了你就会发现,根本一点都不枯燥嘛,很有意思。Flamenco就是这样。

芳芳:阿夏好久没讲话了。

阿夏桑:我觉得今天因为嘉宾特别优秀,所以其实就都不需要点评太多,然后她自己有很多的东西,其实想去表达。你今天的表达就特别完整。这些东西就已经就积聚了很久,然后就特别好的流泄出来了。这一点我觉得还挺惊艳的。北京的朋友想去找你学跳舞的话,工作室的名字可以说一下。

Vega:我们的工作室是LuceroFlamenco,最简单的方法就是点开大众点评,然后输入Flamenco或者是弗拉门戈,好评最多的就是我的店。

阿夏桑:好的好的,我也会放在shownotes里,感谢来参加我们本次节目的录制。

Vega:好,谢谢你们,感谢,拜拜。

芳芳:有机会再见,拜拜!