人类学家的下午茶13丨彭兆荣谈生命中的田野

《人类学家的下午茶》是由“汀塘村口述文化志”项目与“码字工人联盟”合作的特别节目,是一个由科普作者阿夏桑和独立人类学田野工作者郁弘芳共同主持的泛人类学主题播客,每月更新一次。我们也会邀请来自不同领域的学者和嘉宾来参与我们的讨论,欢迎大家在喜马拉雅和其他泛用性客户端(如小宇宙、Pocket Casts)搜索 “人类学家的下午茶” 订阅收听。

《人类学家学的下午茶》第十三期,我们邀请了厦门大学人类学系的系主任、瑶族研究的扛把子之一的彭兆荣教授畅谈他生命中的田野。田野是人类学家魂牵梦绕的地方,也深深改变了人类学家的生命色彩。田野与“镜中人”,促使人类学家反观自身,在一次次的反思、自省与自觉中,完成自我生命的洗礼。

彭老师带来了他的两本新书《师说人类学》和《生命中的田野》。本次下午茶中,彭老师介绍了中西人类学的差距和田野工作的方法,并分享了他在做瑶族的田野中发生的几件趣事,以及他对当今中国文化现状的思考。对话中涉及的人类学理念有:中国沿海文化中的“五缘”;严格意义上的“田野工作”以及费孝通先生提出的“生活中处处是田野”;王明珂的“华夏边缘”理论、人类学的“八卦说”、“中心论”、“写文化”、“文化自觉”;拉比诺的“镜子”等。谈及的学者有费孝通、周大鸣、何国强、迈克尔.赫兹菲尔德、玛格丽特·米德、保罗·拉比诺、霍米·巴巴、王明珂、李亦园等。

嘉宾介绍:彭兆荣

厦门大学人类学研究所 一级教授、博士生导师

中国人类学学会 副秘书长

人类学高级论坛 主席团主席

郁弘芳

人类学独立田野工作者

汀塘村口述文化志项目代理人

阿夏桑

科普作家

《人类学家的下午茶》制作人

探讨莆田研究的两条线索:

妈祖与新加坡的交通业

阿夏:大家好,欢迎来到人类学家的下午茶,今天我们非常荣幸邀请到了彭兆荣彭老师来参与我们的节目。这也是人类学家的下午茶录制到今天为止,我们出现的第一位真正意义上的人类学家,这也是我跟芳芳两个就是一直在聊各种各样的话题,今天终于很有幸的邀请到了彭老师。彭老师是厦门大学人类学研究所一级教授、博士生导师,还是厦门大学旅游人类学研究中心的主任,中国人类学学会的副秘书长,彭老师在旅游人类学和瑶族的研究上都颇有建树。今天我们也非常荣幸地邀请到彭老师跟我们一起探讨他生命中的田野。我们请彭老师跟我们打个招呼,并且做个自我介绍。

彭兆荣:嗨,大家好。很高兴跟大家做朋友,人类学会通过它的方式跟所有的人做朋友。

芳芳:今天邀请到彭老师的因缘,是因为彭老师出了两本新书《师说人类学》和《生命中的田野》,我已经读完了,非常好读,推荐给大家。另外彭老师写过两本人类学细分领域的必读书目,一本是《旅游人类学》和《饮食人类学》。彭老师还在国内率先倡导人类学与遗产研究、农业人类学、艺术遗产等新兴及应用学科领域的探索。欢迎彭老师。

彭兆荣:我希望我在这个自己的一生的探索过程中间,能够把自己生命跟学术的结合,然后变成美好的故事来跟大家分享,我跟大家做朋友,然后很高兴今天跟大家见面。

芳芳:我不知道彭老师了不了解,就是我最近几年是在莆田做调研。

彭兆荣:我上次听过一节有关你讨论莆田问题的事情,谈到莆田的问题,我倒是觉得有意思,因为莆田是福建的嘛。什么原因呢,你去了解莆田?

芳芳:我大学的毕业论文写的是湛江的一个村庄,这个村庄呢有一半的人信仰基督教,有一半的人是信仰传统的,他们说他们的祖先是来自莆田。OK,这是一个契机,那个时候我就想,如果条件允许,是应该去莆田也看一下的。但是那个时候没有这个条件,后面我想独立地做田野,之后就认识了正荣基金会,他们正好说那我们老家你有没有兴趣?我挺有兴趣的,然后就去了。本来这个项目也挺短的,就是一年,但是我因为越做越有劲嘛,然后再加上疫情,现在前后可能已经有两三年了。

彭兆荣:莆田有两个东西,可能你以后要深入做的话可以追踪一下。一个就是大家都知道的妈祖,这个是中国唯一的一个海洋的神。因为中国没有海神,那么我们现在可以把妈祖当成是中国的海神。她是一个姑娘,这是很奇怪的。中国没有西方的波塞冬(希腊语:Ποσειδῶν、英语:Poseidon)。所以,中国人,特别是沿海的这一带,通过妈祖走向世界,这是第一个线索。

还有一条线索,就是如果你以后有机会去新加坡,你去看一下新加坡的交通业,基本上是莆田人掌控。沿海这一带人讲究五缘,血缘、亲缘、地缘、神缘、业缘。那么新加坡的交通业基本上是莆田人,从当时的三轮车一直到现在的电器的东西,都是莆田人掌控的。有意思的。

芳芳:有意思有意思,他们说当年在台湾其实也有一段这样子的,就是台湾当时骑三轮车的很多也是莆田的。

彭兆荣:对。他们就是业缘嘛,这就是行业的因缘。对,很有意思的。你像福建人,像陈嘉庚,他当年就是做橡胶,所以橡胶行业就被福建人掌控了。广东人呢,比如说金首饰、什么金店,基本上是广东人。所以每个地方呢,它有自己的文化,这个文化会跟某个行业结合起来,变成沿海群体的一个很重要的抓手也好,生计也好,依靠也好。

芳芳:所以我是觉得很有意思。

陈嘉庚与厦门大学的掌故

阿夏:因为刚刚聊了一下芳芳为什么去做去福建做田野。然后彭老师提说那个陈嘉庚,我记得您在《生命中的田野》里边,好像也提到了这位就是做橡胶的,您还去泰国。

彭兆荣:对,这不是在《生命中的田野》这本书,是在《师说人类学》。

阿夏:哦,对,在第一本书里头。

彭兆荣:《师说人类学》里头,我讲到了厦大岁月,讲到了陈嘉庚,讲到了闽南的集团,他们跟橡胶行业的特殊的关系,包括我认识的这个亿万富翁,他原来就是陈嘉庚集团的,也都是做橡胶的,所以呢,闽南也好,福建也好,广东也好,这些当年出海的这些华人华侨,他们通常都会寻找某一个行业,然后把自己的亲人乡党全部带入,形成很有意思的一个行业景观。

那么,陈嘉庚当时就是做橡胶赚了钱以后来建厦大,建集美学村。我认识那个亿万富翁呢,他也是当时是东南亚的最大的这个汽车轮子的制造商,他当时曾经非常骄傲地跟我说,东南亚有2/3的汽车轮胎都是从他工厂出来的,很大的一个橡胶行业。

阿夏:所以我记得厦大有一个叫嘉庚学院是吧?

图:陈嘉庚塑像

彭兆荣:嘉庚学院当时大学扩张以后搞分校,厦大其实从某种方面既骄傲又很可怜。怎么这么说呢?骄傲就是因为它跟中国共产党同年成立,二一年成立。它的日出生日比共产党还要早,共产党是7月1号,它是4月多。然后是陈嘉庚建起来的,而且他当时的目标就是要建成中国最好的大学。然后也请了很多著名的教授,像鲁迅啊,像林语堂啊,这些伟大社会科学家都在厦大待过,也很骄傲。

但是它也很可怜是什么呢?我想你是复旦大学毕业的,我也差点去复旦大学。现在的985学校,包括复旦大学,合并了很多学校。你像北大呀,中山大学呀,复旦大学呀,四川大学呀。以四川大学为例,它就并到华西医科大学、成都电子工程学院。那你看浙江大学把杭州大学都给并掉了。

那厦门大学呢?厦门是一个孤岛,它没有学校可并。所以就相当于它自己一个原来的小小的单独的学校,要拼几所合并起来的大学,所以它在这一点上很可怜。我很清楚,在后面的发展过程中间,厦大怎么说,从底盘来说,它比复旦啊,北大呀,清华呀,中山大学呀,武汉大学呀,浙江大学呀,都小得很多。因为孤岛没有地方,他一并就并到中专去了,并到大专去了。挺可怜的。

人类学成为人类未来发展的重要的知识基础

芳芳:我刚才是想到说,我们这期节目做到今天也是13期嘛,其实还没有介绍过中国的大学里面的人类学的这个情况,但实际上我们的听众当中可能会有一些人,他们是未来想报考人类学才会听我们的节目的,所以我觉得可以简单地介绍一下全国的人类学的情况。

我特别想感兴趣的是田野对人类学家的改变,如果说一个人类学家在田野中他没有被改变过的人生,或者他的生命的话,那他可能也不能叫做一个人类学家。甚至很多的人学家,比如说您的老师还跟当地人结婚,结成了一个很深的很深厚的一个关系,在地的关系。

彭兆荣:很好的问题,我的第二本回忆录,题目就叫做《生命中的田野》。所以呢,我们以讨论人类学跟田野这样一个基本概念入口来讨论这个话题,我觉得是很有意思的。

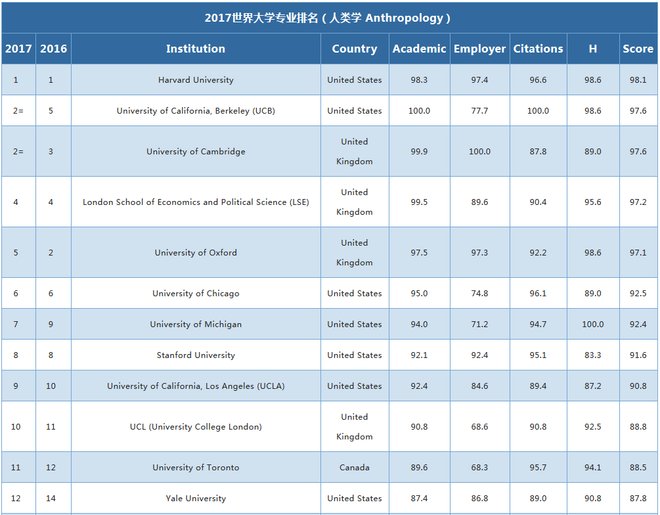

那么我现在先用一两句话来介绍中国的人类学状况和发达国家人类学状况的差别。曾经有一段的时间,有一个数据让我们很吃惊。那我们也觉得中国人类学必须急速发展。美国前排名前500所的大学中间,只有三所没有人类学系,包括麻省理工大学这样听过去是工科学校的,培养理工男的,都有很好的人类学系。

可是当时我在做系主任的时候,我去查过这个数据,我们国家有3000所大学。有完整的人类学系的只有三所大学。一所是你的母校中山大学,一所是我任职的单位厦门大学,一所是云南大学。也就是说只有这三所大学有从本科一直到博士的完整的机制。在我做系主任的时候,你像北大、清华他们还没有本科,是研究所或者是培养研究生什么的,有完整的从本科到博士的建制的,中国几千所大学中间只有三所大学。

那么现在可能多一点,但是也仍然是跟世界的名校有重大差别。从这个意义上来说,中国要走向世界,你要跟人家可以对话。如果你这一个基本的学科都没有,怎么对话?所以呢,我是鼓励我们年轻一代,更多地来投身人类学的学习和研究中间。

我可以讲一个有意思的故事,我的女儿当时在读高中的时候,家长、老师聚在一起,然后就各自的介绍,我女儿当时很骄傲的说:“我的爸爸是厦门大学的著名教授。”结果他的班主任问他,你爸爸教什么?她说教人类学,结果从老师到同学家长,没有一个人知道人类学是什么。然后问她,她也不懂。后来我的女儿回来怨我,他说老爸你什么课不学,学个人类学,老师、同学、家长没有一个知道。

可是后来她到加拿大留学去了,她学的是医,她当医生。按理说跟人类学没有关系。可是即使她这个学校里头任何一个专业,不管你学什么,都要修四个学分,就是说要修两年四个学期的人类学的课。她不远万里从加拿大回来,到老爸这补课:“老爸呀,我补点人类学。”我就笑她:“你当年不是说老爸没有用,要搞一个人类学,所有人不知道。”

这个故事告诉我们什么呢?中国从改革开放,到今天走向世界,其实不仅仅是经济问题,不仅仅是GDP的问题,也不仅仅是科学技术的问题,你有很多的需要跟人交流。人类学我认为是一门关系学科,是讲关系的。如果你没有修人类学,人家的年轻人、学者都有这方面的基本知识,那讲出来以后,你都不能跟人家对话,这就差了一个非常非常重要的交流媒介,知识渠道的交流媒介。

所以我鼓励我们的年轻人,不管你是不是以人类学为终身的谋生手段,都学一点人类学。因为现在西方的特别是好大学,所有的学科都必须学人类学,这就变成人类学成为人类未来发展的重要的知识基础。

你要了解人,作为人类物种的基本常识,你要了解人作为一个社会交流的基本手段,这都是人类学这个学科可以教你的,why not?就是至少对个人来说,我们都是人。人是什么?可能自己到死都还不是很清楚。你修点人类学知道,我原来有这样的品格,有这样的品性,有这样子的physics,有这样体质,有这样的心理,有这样的文化。

田野是insight又要是outside

彭兆荣:现在接着回答芳芳提的问题,就是人类学跟田野的关系。如果说田野这个概念呢,我把它分成三个层次。第一个层次,作为人类学职业的田野,我们称之为fieldwork,我们翻译成“田野作业”。在西方人类学的田野作业,特别是读博士,它要求你最少要在一个异文化,在你不熟悉的文化中间,异国的、异群的、边远的、海岛的、封闭的,这些群体中间、社会中间、国家中间、海岛上,完整地待上一年,不可以落下的。为什么一定要一年呢?在一个社会的四季,所有的活动都要经历掉,如果我只待三个季节,比如说春夏秋,冬天不待,那么你对这个社会还不是很完整的了解。

比如说我们中国是农耕社会,你在一个村落里头,你不在冬,春夏秋待完,你走了,那么因为春夏秋里头呢,都是农业干活。这个冬季是农闲,很多重要的活动是在冬季的,所以标准的人类学的田野作业是要求你在一个你不熟悉的族群环境背景中,待上一年以上。这个是当然是很严格的,你需要完整一年作为周期去了解你的田野对象。在西方的大学里读人类学博士,你必须完成这一点。如果这个没有到的话,答辩的时候都会受到质疑,人家问你啊,你待三季,那第四季发生了什么事?你说我不知道。这不可以。

我们讲作为人类学专业的严格意义上的东西,我说一年还是还是基础的时段,像刚才芳芳讲的,有些人在那个地方待了很长时间,成为当地的养子,然后找当地的人结婚,跟他生孩子,成为他们中的一员。

所以田野作业呢,从严格意义上来说,有两个部分,叫参与观察。参与,用白话来讲,就是把你变成对象中间的一个分子。那么,我怎么变成他?我要讲他的话,跟他同吃同住同劳动,我跟他女人结婚,跟他一起养孩子,在他们那个族群中间生活,那我当然就是彻底的参与,叫participation,我成为你的一部分。“参与”,是要求你做到这一点的,你成为对象的一部分。

那么另外一个概念是观察。你要真正的成为他的一部分呢,毕竟是很难的。我毕竟是一个外来人。我再怎么样,我也不是那个族群的。我哪怕是找了当地的女人,人家还是会以不同的眼光来看我,哪怕我这边待得太久,跟你做干儿子啊。你还只是干儿子,不是亲儿子。所以呢,你还是个观察者。

所以人类学家他的那个田野呢,要求这两个部分。“参与”,要让自己成为真正意义上的对象中间的一部分,你才能做到“同吃、同住、同劳动”,你才能真正的深度的了解和研究对对方。但是呢,如果你成为他的一员,那不需要人类学家了。比如说印第安人,印第安人自己研究自己就好了,他才是中间的一员,但是自己在里头深陷太深以后,反而不清楚了啊。这就像森林一样的,不识庐山真面目,此缘深在此山中。所以有些时候呢,反而是旁观者清。

所以人类学家又是个旁观者、观察者,他既要深度地进入到他们社区,又要是一个清醒的旁观者。他又要是insight,进入的,又要是一个outside,这个是严格意义上的人类学的田野作业。

费孝通:“生活中间处处是田野”

彭兆荣:我在过去几十年的田野生涯中间主要做瑶族研究。我的生命中间有很多瑶族的因素。我在瑶族调查,三次遇险,大难未死。我为什么去研究瑶族呢?当然费孝通先生是我的一个榜样。他跟他的新婚妻子,到瑶山做田野。他的妻子就死在了那里。这个故事一直深深地打动了我,我一直都是费孝通的粉丝,所以我也静静地做瑶族做了几十年。

全世界有瑶族的地方,我都去过,有代表性的,我们中国的西南,比如说贵州,广西,广东,湖南,云南,然后他们从这里出去,中南半岛,印支半岛,越南,老挝,柬埔寨,泰国。越战以后,难民又被送到了西方国家,法国、美国、法属圭亚那,我都去过。从这个角度上来说,是人类学完整意义上的田野。那当然你是学人类学才需要做到这一点,这是田野的第一个概念。

第二个概念呢,我很赞同费孝通先生讲的:“生活中间处处是田野”。 这是费先生讲的话,这也是我这本书里头经常讲到的,如果按第一个田野的概念,那很少人能做到,只有人类学家可以做到,那是太专业了。但是不是生活中间就不可能有人类学所说的那种东西,那还真不是。

费孝通他的意思其实是你有了一些人类学的距离感,你也学会了人类学的方法,那么你在生活中间,你会习惯性地把人类学的知识、范式、理念、方法用于去观察到你的生活中间去。那他不一定要你在那一定要待一年以上啊。要学语言,那不是的。我们已经习惯性地用我们的眼光去看。

比如说我的这本书《生命中的田野》。我大部分并没有待一年以上,但是呢,那你读一读就能读出来啊,这是一个人类学者、人类学家,他在生命中间用人类学的知识、惯性、视野、方法去观察社会,得出来的结论,会不一样。“习惯性地用生命,用身体去体验。“所以这也是我这本书《生命中的田野》的概念。费孝通先生讲的“生命处处是田野”。

那么第三种呢,就是跟人类学没有关系,我们仍然可以把它当成是一个借用的田野,就是我们生活中间的生活细节。人类学,它是“自下而上”的,人生的大道理,其实都在小事中间。所以如果你习惯了用人类学的视野去观察你生活的点滴,你会发现在这些生活的日常的后面,会发现真正的伟大的价值。

第三种的田野就是我们生活中间的小事情。你以后会看到很多很多,比如说AA制。我们现在年轻人都AA制啊,比如说我们穿婚纱,我们现在都穿婚纱,都是穿白纱呀,觉得很正常,都是小事,我们现在T恤很多豆芽菜,但是呢,在我看来都有问题。当然是你可以从这个小事后面发现后面存在的某种问题是什么。这是第三种我所体认的田野。

那么总结一下第一种是职业人类学家做的田野,第二个是费先生提出来的“生命中处处是田野”。第三个不一定是学人类学的,但是如果我们有一些这种方法,我们会在生命中间、日常中间的很小的事情中间,发现他背后的道理。

“上交县官官老爷,下交流氓叫花子”

芳芳:我回应一下那个彭老师的说法,因为彭老师在书中有讲到一句,就是您奶奶说的话,我看了也很想笑,就是叫做“上交县官官老爷,下交流氓叫花子”。人类学家有一个特点,就是,他不管是跟身居高位的人交流,还是跟一个路边的小摊贩交流,我们的心态都是平等的,就是没有说我在跟更高一级的或者更低一级的人在交往。

我上一次跟周大鸣老师聊天的时候,我发现他有一个习惯特别好,是我是没有的。他如果打出租车或者打滴滴,喜欢坐在第一排。我们打车都是坐在后面,司机是司机,乘客是乘客,我们是一个消费者,别人是为我们提供服务的。但周老师说,我打车我就坐在第一排,为什么呢?我就可以跟司机聊天。我一旦坐在这个位置,司机就愿意跟我聊天。

其实司机都是非常有趣的存在,他们在开车的时候有时候会很无聊,他也想跟你聊天。他又来自全国各地,然后他又会把他家乡的东西,他路上的见闻,和他在这个城市的一些生活的感受分享给你。有时候我在一个地方做田野的时候,我也会跟司机攀谈一下。我觉得其实司机能够给到我一些很新鲜的东西,所以我觉得这是人类学家一种很特殊的交际吧。他像一个交际花一样,但是他其实又是怀着一个特别平等的心去跟所有的人,不同阶层的人交流。

彭兆荣:很好的话题,我的《师说人类学》中间就有跟出租司机的一种非常漂亮的故事,很有意思的故事,特别特别有意思。我们已经相当习惯地在田野中间跟各种各样的人群阶层来交流。人类学家有这个优点。

两年前我曾经在厦大接待过这个哈佛大学的赫斯菲尔德Michael Herzfeld,也是著名的人类学家。我请他吃饭的时候,他其实汉语讲得不好,但是他就讲“人类学其实是一个八卦学。”八卦学呢,就是来自于生活中间的方方面面的东西,他都懂。人类学家有一个好处,因为他把自己降得很低。他不像有些人,比如说有些领导啊,上去了下不来,或者是有些学科权威呢,上去了下不来,但人类学本身它就是跟社会的方方面面结合,你必须了解,而且他们的东西或许正成为你的一些所需要的知识和材料。所以呢,社会的底层都要了解。

迈克尔.赫兹菲尔德《文化亲昵》

你刚才讲的我的外祖母。小时候我都是在她怀里长大的,小时候就是她带我。她每天晚上给我讲故事,她已经离开我很久了,但这句话,我永远没有忘掉,她告诉我:“孩子呀,你以后要立于不败之地。那么你要做到:上交县官官老爷,下交流氓叫花子。”那么她当然是旧时代的人,她用的这个概念呢,还是县官官老爷。我们用白话来讲,你如果跟各个阶层的人都可以做朋友的话,那么你永远立于不败之地。真的,你不仅会了解这个社会,而且你会很充实,很豁达。

因为你不管发生什么事情,总是在人群中间发生的。这个阶层的发生,你有这个阶层的朋友;在那个阶层发生,你有那个阶层的朋友,而且某种意义上来说,奶奶这句话呢,还有一个潜台词,就是说你要善待人。你要跟他交朋友,你要对人家好啊。对不对?你不对人家好,你谁让你当朋友啊?你一天到晚都是那种鬼迷心眼的,你一天到晚就想从我这边得到东西,你人家什么要跟你交朋友?

所以“上交县官官老爷,下交流氓叫花子”,除了要求我们在社会上具有这种广交朋友的本事以外,其实它还有一个前提:善待,善待生命,善待你周围的所有的人。如果能够善待的话,当你把自己的品性变成是习惯性的善待生命,你也会很高兴,同时呢,你也会立于不败之地。

奶奶这句话呢,一直对我影响很深啊,她离开我几十年了,但是我一直把她放在心里,我也努力地这样做。刚好人类学也要求你跟各种各样的人打交道嘛。你要不善待人家,谁理你啊?大家都忙,而且警惕度高,原来都是陌生人。你要不善待,你的眼光,你的行为,你的举止,其实对方都看得出来的。你是善意的,你是暖情的,你是温馨的,你是善良的,谁能不知道啊?那当然就是很好交朋友了。

所以我觉得这句话呢,其实一直是是我的座右铭,我也一直努力这么践行。这既是我们中华民族古代的民间智慧,也是跟人类学这个学科可以结合的一个契合点。

人类学的方法要求你和田野对象成为“闺蜜”

芳芳:彭老师说的这点,我还是确实是很有感触的。因为你在田野中,其实你想要听到村里面一些很真实的事情,甚至是村里面一些八卦的事情,或者是不好的事情,那么,别人对你有警惕心的时候是不会告诉你的。恰恰是他感受到了你的真诚,并且他相信他告诉你这些东西,你不会随便到处乱说。在这个前提下,他觉得他告诉你,对他没有伤害,对这个村庄没有伤害的时候,他才会愿意给你讲这些村庄里面最真实的故事。

我也是觉得田野给我的生命带来的一个很大的改变,是我在田野中确实交到了很多的朋友。我觉得我是拿真心对待他们,他们也是拿真心对待我,我觉得这是田野给我的一个巨大的礼物。就算我离开了田野,然后他们还会给我打电话,还长久地在一个交往的一个过程中。所以我也很想了解一下彭老师,你在瑶族待了那么久,你有些什么瑶族的朋友吗?

彭兆荣:那我跟你讲,那故事很感人。回应你刚才讲的,你如果要了解对方的东西,那你不做朋友是你得不到的。我先讲三个方法,两个故事。人类学的方法是要求你深度地加入到社会中间去,要跟他们做朋友。那可真是知心朋友,那也就是说,要做到像我们今天讲的概念“闺蜜”。你要成为闺蜜,他什么事情都跟你讲,爹妈不想跟你讲,要真的做到这一点,那你的材料才是真实的。我们人类学是做研究,你的材料是假的,你觉得你自己对得起自己这一生这么辛苦的劳动吗?

我们去取材料有三种方法。人类学的方法最辛苦,但最可靠。因为前提呢,是跟你的研究对象做闺蜜,最可靠。第二种方法呢,是民俗学的方法,我们叫“采风”。采风呢,比人类学淡一些,他没有要求你在里边那么长时间生活,它会有一个主题。但采风呢,是以我为主。比如说我今天要去采音乐,那么你唱歌给我听,那么我把你唱歌下来的东西录回去,这是专题性的,然后我也没有要求我在这边对你整个社会有完整的了解。所以第二种情况呢,稍微浅层一点的是采风。

最表面的,最不能用的,最虚假的采访是新闻记者的采访。所以我们人类学家从不用报报纸上的材料,你一个记者下去,镁光灯一闪,然后哇哇给你讲。我都不知道你是谁,我吓都吓死了,你一闪一闪的,我不知道我讲的话,以后会不会把我抓到监牢里头去,我根本就不相信你,你搞完以后你走了,你明天写个报道,你后天就到另外一个地方去采访了。所以记者采访的这个方式呢,它可以取表面上的热闹,但是如果你要做科研的材料。我反正是不太信,因为你不可能深度的了解他们。所以你的材料可信度是要受质疑的。我们当然是做第一种方法,做人类学的深度调查。

故事1:陪瑶族寨老放了五天牛

彭兆荣:我可以讲三个故事,第一个故事会笑死的。我当时到贵州的瑶路,这是一个瑶族的村落,我们叫黑裤窑也好,青裤窑也好,这个里头呢,其实是很边缘很边缘的。我是花了很长时间才进入到了深山里头去的。当年是坐的马车进去的。

那么进去以后呢,你知道这瑶族它有寨老。最大的就是村寨的寨老。他不是我们现在的什么村支书啊,村长啊,那都没有的。但是所有的东西,他最熟。你要了解平常的生活呢,一般人都可以跟你讲。但是寨的过去,哪个姓跟哪个姓的关系,为什么到这里,跟周边的民族是什么样的关系,是朋友还是怎么样,很深的问题,其他人既不懂也不敢讲,必须是寨老。

那我就必须跟寨老做朋友啊,你这样一个外来人看过去也还可亲,可是你毕竟是外人啊。所以呢,当时有一次我要怎么去跟寨老交朋友呢?他其实是嘴巴挺严的。刚好那是冬季,谷子已经收完了,那么他们的牛呢,都要在大概是11月份的时候放到那个山里头去吃,要放一段时间。大概要有五六天,他要在山上搭一个草棚,把牛放到山上去,让它吃东西。在山上这个草棚里要待五六天。

那么为了讨好这个寨老,我就跟他一起去。我拎着酒,拎着米,拎着烟,拎着什么东西,他喜欢吃什么,我就带什么。我就去跟他在那个棚子里头。刚开始的时候,在那个山上,那个棚子里头,他不理你,他还是有架子,但他很真诚。有的时候坐得我们就发呆,我请他抽烟啊什么,牛跑远了,他就叫我去把牛赶回来,我就把牛赶回来。我当时已经是大学副教授了,我还要去赶牛。但是几天以后,我跟寨老关系非常非常好。他把整个寨子里头,怎么来怎么去,跟谁什么关系,来龙去脉,跟你讲得清清楚楚。

后来我们从山上下来的时候,他把我赶到家里吃一顿大餐。我用这样子的方式跟这个寨老一起到山里头去放了五天的牛,住在山上的草棚窝里头,然后这样跟他交朋友。因为你的真诚态度打动了他,他也知道你在做瑶族研究、在帮我。所以呢,这是很不容易的。这个故事在我的当年的一本书叫做《寂静与躁动》记录了。所以说,你要得到最深度的信任并不容易。

故事2:陪瑶族男生“凿壁谈婚”

彭兆荣:第二个故事,就是我在那边待了很长时间,我有一次待了半年,姚路那个村寨呢,当时谈恋爱叫做“凿壁谈婚”。“凿壁谈婚”呢,就是男的在外面,女的在房间里头,男的是谁,女的不知道,但是女的是谁,男的知道。“凿壁谈婚”,在晚上12点钟以后。

图片来自网络

然后有一个小伙子,有一天晚上他要去。他说:“彭老师,走!我带你去。”我说干嘛去,他说谈恋爱。你谈恋爱我做电灯泡啊?他说你不是要了解吗?结果他去谈女朋友,居然能带上我,你看我们的关系好到这个地步。结果他谈得热火朝天。我后来还发现一个人荷尔蒙上身的时候,蚊子不咬。这个没有荷尔蒙在外面看的人,被蚊子咬的半死不活。可能谈到两三点,他高高兴兴地回来了,我一身的包,他没有一个。一个人他如果去谈恋爱,可以把你带上的时候,那当然是很信任你了,对不对?也可以很信任很信任你的。那么这种故事呢,其实还有很多。

我们当时的题目,也就是你全面要了解,包括女人。你像我们这些男人要了解女人,特别是她是怎么处理性生活,她是怎么怀孕,怎么生孩子,她怎么溺婴(当地还有溺婴,当时)。那你即使做朋友,这个是异性方面的东西,你还是搞不到。你就是再深度,你要去问一问:你什么时候来好事啊,你什么时候跟你的男朋友怎么同床共枕,这个怎么搞啊?她哪里会告诉你啊。所以呢,我当时在这个部分呢,我就叫了一个我的女学生,跟他们女孩子同吃同住同劳动。这个部分确实是我完成不了的,所以田野作业呢,也需要配合。

特别是我们讲一般民族志,就是你全面聊我们现在的田园呢,很多都是话题了,比如说城中村的问题啊,比如说自然村的问题啊,相对主题的,我们当年早年的是我们叫一八名,就是你所有的东西都得要了解的。所以呢,这一块呢,就要人替啊。

然后我也发现了他们之间的男女关系,让我觉得非常的美好。你别看汉族的男女关系,我一直觉得不舒服,你要说古代三从四德把女性三座大山压得女孩子受不了。现在的女孩子反过来叫你跪搓衣板,我也觉得也是有点过啊,叫男的跪跪搓衣板。所以现在恐婚啊,什么都不太好。但我在那个村里头,我觉得让我挺感慨的就是她们很大方,但是又没有到不可接受的过分。我觉得这个制度很多东西,我们汉族真要学,因为他们是一个共同体。

故事3:羞涩的汉族男子与大方的瑶族姑娘

彭兆荣:第三个故事呢,也是非常有意思,我当时带了两个硕士研究生,男孩子。那个地方是喀斯特地貌,晚上没有地方洗澡,很热很热,那水在石头底下,我们傍晚的时候到山涧里头一个小泉眼去洗澡。那天傍晚,我带着我的两个学生,其中有一个现在是浙江大学人类学的刘朝晖。那是教授啊,他是周大鸣的学生,他是我的硕士,周大鸣的博士,现在是浙江大学的教授。

我们去洗澡的时候,就发现远远的朦朦胧胧的一群女孩子在那洗澡。当地的姑娘在那个山泉洗澡,她们也在那洗澡。当时我看了以后赶快不好意思就撤开来,就走嘛,走到我前面的是刘辉的一个同学,他戴眼镜,他眼睛不好,咚咚咚跑到很前面去了。你这个时候你要说汉族。肯定要不然打110啊,要不然骂流氓啊,我们在那洗澡,我就赶快跟他说,我说小李赶快走,人家姑娘在洗澡。他满脸通红地往回走。

图片来自网络

结果你看姑娘还大方,说来嘛。我就心里想,哎呀,我们这些汉族自己把自己看得太那个了,人家大方的很,反正没有水嘛,你们也要洗澡嘛,没关系,我们就我们就走来嘛,你别那么这有什么了不起嘛。

我倒是觉得很多东西呢,特别是人与人交流的真诚度,男女之间的这种和谐度,我觉得我们汉族,很多地方要学我们少数民族。我一辈子几十年做少数民族研究,我真的是很被他们感动。我觉得你又没有那种不好的那种“耍流氓”的东西,但是你会感觉到很温馨啊,没有那种隔阂啊,你再比如说她漂亮一点,我多看你两眼,不需要有什么关系,你很高兴的,那多好啊。

所以呢,为什么人类学好呢?它有同情心,就是你了解不同的文化以后,你就会知道世界上的人其实不是都是我们汉族,不是我们城里人这样过日子的,他们有他们的价值观,他们有他们美好的东西,他们可能经济上稍微没我们那么大手大脚一点,但是他们有很多东西我们要学。对待人的真诚,自然的这个态度,跟自然的关系,跟人与人的关系,对人的礼貌,对人的真诚态度,真的是我到今天都觉得怀念他们。

有这三个故事,第一个故事,跟寨老的关系,第二个故事,小伙子谈恋爱,拿我当电灯泡,第三个故事,我们去洗澡,撞到姑娘在山里头洗澡,人家的态度比我们可是豁达大方友善的多。我的瑶子的故事,我可以给你讲300个。

拉比诺:人类其实是通过镜子了解自己

芳芳:前面我就是忍住不笑,但是我就是忍不住。就是人类学讲讲讲讲讲就是一定会讲到婚姻制度,然后多样的婚姻制度,然后里面就会有很多很多的段子,我记得我我以前那个何国强老师跟我们讲他的段子。他去那个研究藏族嘛,然后藏族他是一妻多夫,有些部族她就是一一个太太,她其实同时嫁给几兄弟啊。

然后呢,然后他要怎么去研究,他要去记录嘛,比如说这一个月,然后,晚上她陪大的兄弟几次,然后陪小的兄弟几次。他怎么去研究,他就每天晚上,然后蹲在人家的那个帐篷门口听。她今天去了那一家,哦,她今天去了那一家,他就跟我们讲,他每天晚上躲在帐篷外面偷听。我就觉得特别有意思。

其实,刚刚彭老师还讲到一个非常重要的一点,你通过观察和研究异文化、异民族,然后其实你会反思,反思自己的文化当中一些或者说不合理,或者说你已经把这种不合理合理化的,近似于一种,某种曲解或者甚至是病态的一些现象存在。最有名的就是研究那个青春期的,关于反思,反思青春期到底有没有这件事情的。

彭兆荣:米德《萨摩亚人的青春期》。

芳芳:对。我们在一个本民族的文化中浸淫了太久之后,你会把所有的东西合理化,合理化了之后会发现,其实你是被某种东西禁锢了,你没有去抓到这个文化最本真的东西,因为文化在流变的过程中,它一定会异化的,这个异化的过程中其实给后面的人,会造成一些很多的困扰,因为它这个制度和文化体系,他可能在建立之初,他并不是这么想的,他并不是要异化大家,但是到后期的时候,人们就不知道这个习俗是来自何方,它根本的原理是什么的时候,人们只是觉得这样就是对的,祖祖辈辈这样传下来,所以这个就是对的。这个时候,我觉得是某种程度上文化对人也会造成某种压迫吧。这个时候就需要文化的反思,我觉得就是文化的复兴方面,它其实也是要对文化当中的各种习俗进行反思。

反思不是说完全的推翻,而是说你去知道他这个习惯、这个习俗,它真正的来由是什么,它是为什么服务的。然后,随着这个新时代的变化,我们哪些东西要去改变,哪些东西不要去改变,我觉得这个是真正的,就是在异文化与本文化的这种反思过程中,可以去做的一些深度的思考。

彭兆荣:很好的问题。我顺便讲一个事情吧,去年是厦门大学成立100周年。在100周年的这一呢,我曾经访问过的美国的加州大学伯克利人类学系的一个著名教授,叫拉比诺,拉比诺去世了。他去世这天恰好是厦门大学100周年的纪念日。我曾经见过拉比诺,我们也算熟悉吧。所以在这个这个时段的拉比诺去世的时候,我当然还是觉得说不出的感觉,所以我就写了一篇纪念文章。这篇纪念文章呢,发表在去年的《读书》上,题目叫做《“我”在“他”中》,我在他作为镜子中间。

延伸阅读:彭兆荣《“我”在“他”中》

这是拉比诺的观点,就是人类其实自己是认识不清楚自己的。人类是需要通过对他的了解,他成为你的一面镜子,你通过他的镜子来了解自己,就像靠照镜子一样的。所以呢,我这个这篇文章的题目叫《“我”在“他”中》。我是加引号,他也加引号的。

那么人类学家,如果这个是我们生活的事实的话,我们在现实生活中间,我们已经把文化习惯性了,我们都觉得这是天经地义的。我们已经把这种生活中间的东西天经地义化,那当然它也包括合理的,也包括陋习,你都觉得是天经地义的。那么你已经没有能力去反思,这个对还是不对,要不要改。因为你已经很习惯了,他就是你,你日常生活中就这样子的,就这样子,不管是婚姻也好,青春期也好,荷尔蒙也好,离婚也好,今天社恐也好,抑郁症也好,现在沉眠于沉浸式的网络游戏也好,等等等等,你都觉得这个就是生活,你是没有办法改变的,然后你不断的划微信啊、搞抖音啊,就觉得好像是已经天经地义的。

你已经自己没有能力去反思这个究竟好还是不好,合理还是不合理。它究竟有多长的这个生命力,不知道。那当你去了解一下其他人的情况的时候,那么你通过你自己的行为,异文化、他文化成为你的镜子。你来反观一下哦,你就发现,哦,人家为什么没有这样子啊,他为什么是那样子,他会让你有机会看一看,进行比较。

谁赋予“写作”一个Power?

彭兆荣:人类学有一个非常大的好处。人类学这个学科也经常自己批评自己,甚至自己否定自己。这个是很有意思的。我非常喜欢人类学,就是我觉得人类学居然能够自己否定自己,真了不起!真的有些学科啊,它做不到,它自己否定掉自己,那是不可能的。你看人类学最早的进化论,马林诺夫斯基的功能学派、结构主义,到今天子格尔兹的深描,其实不断地在否定自己。

你为什么在否定自己呢?为什么能否定?指的就是人类学习惯性地在不同的文化中间,他们不同的文化成为一面镜子,它时时刻刻的看,让你来反思我现在的这个文化的合理性和合适性。我们上世纪80年代以后讨论的写文化,这是人类学家提出来的。为什么会是人类学家提出来的呢?因为人类学家在在研究对象中间呢,大部分是无文字民族。

你比如说瑶族,他根本就没有文字,那你“写文化”怎么会权力化呢?人家唱歌、人家跳舞、人家绘画、人家歌谣等等等等。我们在大学里头,特别是从本科到硕士到博士,你会觉得一定要“写论文”啊,你不写论文,你什么都不行,所以“写”变成一个power。

那么,我们从来没有想,谁赋予“写作”一个power啊?那如果那些少数民族他没有文字,他不会写,愚昧了吗?野蛮了吗?根本就不是。他有些东西可能比你好得很多,所以人类学家他调查了不同的文化以后,他会发现:哎,我们这些人都是用写,好像已经被权力化了。可是我调查了民族。他们不会写。比如说我调查的瑶族,他们唱歌啊,我可以告诉你,那可真是天生的把手。因为他不需要写啊,我唱歌,谈恋爱也是唱歌。我谈恋爱写情书啊,发短信发微信,人家唱歌,那你说有差别吗?人家唱的这个情投意意合啊,在山里头唱歌声嘹亮、低语切切。那你说哪个好啊?你写情书更好吗?谁说写情书是谈恋爱最好的方式呢?

所以人类学有机会去了解到不同的表达方式。从而来反省,哎,为什么我们这个社会要赋予“书写”特殊的权利?所以呢,我倒是觉得人类学呢,从个人来说,帮助个人更加具有同情心、更加豁达、更加客观中肯的评价和看待事物。从知识的角度,不要认为我们现在所有东西都是天经地义的,电脑、写论文,都是天经地义的。不是的。世界上有很多别的表达方式。你论文写的比我好,我唱的比你好,为什么我要一定要写论文啊?让我们有很多的机会去了解哦,世界上原来可以这样美好,可以这样相互学习,可以这样富有包容和同情心,可以这样豁达,然后你就不会自以为自己了不起了,什么东西都是我了不起。我们生活中间的都是天经地义的。NO!

瑶人在火塘边低低地“吟咏”

芳芳:彭老师,您在书中写到的瑶人的吟咏。您说这个吟咏是介于讲话和唱歌之间,它那个调子又不是唱歌,又不是讲话,然后他会通过吟咏把这个民族的经历感受表达出来。这个我觉得很有意思,因为之前我们有一期采访的就是flamingo舞嘛。他们跳舞其实就是通过舞蹈把民族当中的迁移过程中的各种痛苦情绪的东西表达出来。

我觉得这个我甚至有时候在想,这样一种形式的一种传承,它甚至有可能会比文字更有生命力。你看他没有文字,他依然这样一代一代的传承下来,而且他在吟咏的这些人身上,就是通过这种吟有,他完全就把这种情绪性的东西就传递下来,你有时候通过文字还不一定能把这种最内核的东西给他理解,给我们展开讲。

彭兆荣:很好的话题,我曾经就写过一篇学术论文,刊登在上海音乐学院学报。我们生活中间一般有一个这样子的分类上的泾渭分明,我们的这个唱歌和讲话差别在哪里?唱歌我们肯定就是因为你有旋律,有音乐的高低,所以你就变成了音乐。讲话没有。我们在汉族生活中间都觉得,这个音乐和讲话就是很清楚的,有旋律,有调的就是音乐啊,没有旋律没有调子就是讲话。

我在瑶族中间,我突然间发现,因为他们瑶族其实这个吟咏是非常非常悲的。为什么呢?因为瑶族是迁徙民族,他们在历史上呢,可能祖祖辈辈从中原下来的时候,他在路上的时候,有跟他比如说一起出来的兄弟,他后来就落下了。比如说出来是十个人,在这个过程中间到最后呢,是只剩下他一个人了,中间可能落下了九个兄弟。

所以瑶族呢,是这种小的迁徙性民族,特别的容易怀旧啊,容易怀旧。经常去他们调查的时候呢,就会听他们老人在火塘边上低低的在这边(吟咏)。你说是音乐还是讲话呢?这不是音乐。音乐不是这样子的,但是他在讲话吗?它里头又有一点点带有,旋律,甚至这个平仄的东西,但是呢,它包含着某种东西呢,就是用这种方式在火塘边上,讲的那个故事:“兄弟呀,当年我跟你一起出来啊,我们是多么的情同手足啊。兄弟啊,你现在在哪儿啊?我好怀念你呀,兄弟呀。”用这种的方式,吟咏的方式,在怀念歌唱与他们一起出来的瑶族的兄弟姐妹,我觉得好打动我啊。但是如果从我们现在的惯性来看,它究竟是音乐吗?他不是音乐,他没有读到拉西,没有这样的清楚,但是呢,他是讲话吗?他也不是讲话,他又有一点点吟咏。

这个是讲话吗?不是我们的讲话,我们讲话四声,他又不是,他又比我们多,而且他又有一点点这种韵尾,又有一点点平仄。我在他们这里才真正看到这种吟咏是介乎于音乐和说话之间的一种表达。我就想起我们小的时候,比如说我们在乡村的时候的那种小学生,你叫他背课文,他能吟咏成这样子,觉得很有意思。

所以我后来就对瑶族的这种非常独特的,而且它的内容也这种方式呢,也基本上是怀旧,怀念故乡,怀念故土,怀念当时的兄弟姐妹,挺悲情的,你在旁边听他讲了以后,你静静地听,他们在吟咏的时候,你会很感动,也有一些很怜悯的东西,在怀念这个兄弟在哪里,你在哪里,所以我倒是觉得这种方式呢,一直是已经打动我的。

不过我们按照汉族的这种表述方式,那么它显然既不是音乐,又不是讲话,那么我们汉族在不是音乐不是讲话中间,没有第三种这种东西,没有第三种。而且瑶族的人呢,很习惯的,他们老人都会这样。也就是说,这成为他们一种独特的介乎于讲话和音乐之间的,属于族群独特的表达方式。我们也可以说是文化多样性。特别是这种方式,你一坐他旁边的时候,你就会被打动,你就会感动,有的时候如果你听得懂的话,你会流泪。真的是,很有意思。

费孝通晚年:中华民族的“文化自觉”

芳芳:我在莆田的调研也是这种感觉,就是他们这个地方很擅长把曾经遇到的苦难用民俗的方式记录下来,然后代代传承下去,但是这种苦难有可能会因为人流逝以后,他感受不到那个苦难了。比如说他们有一个白头春联,那个白头春联是纪念曾经倭寇入侵屠杀的,你到现在的年轻人,他没有办法连接。所以现在很多年轻人他在贴的时候就会就把那个白头就会拿掉。当地的文化人会觉得很惋惜。

我有时候觉得对苦难的这种记录,会跟这个民族这种精神性的一种延续,其实是有关联的。莆田也很明显,对这些事情会记得特别清楚,然后会在各种方面去强调这个事情。是不是这种对苦难的记录会使得历史变得更为厚重?然后会使得这个民族更有凝聚力?

彭兆荣:一定是这样子的。我们从大道理来说,我们说“忘记过去就是意味着背叛”。但是呢,大部分人都不以为是,事实上不是这样子的。我们有的时候讲古代,最不可理喻的就叫“数典忘祖”。我们今天的社会因为发展太快,我们无形中间这种快速切断了,或者是模糊了我们跟过去的关系。就是我们现在已经没有机会,没有空来回顾过去了。

从正面角度来说,快速发展让中华民族崛起,让每个人生活更富有,那是不是意味着快速和富裕就一定要同程度地忘记掉你的过去呢?还真不是。我们中国现在的年轻人真有这个问题。他们会觉得我现在都忙不过来,我自己事情很多,你过去的事情不要来打搅我。某种程度上,过去的东西呢就被淡忘掉了。他不明白一个道理,从个人的存在也好,从未来发展也好,从你现在的抖音什么也好,从你现在的那个微信也好,都是体现你自己的存在。

我们当然也希望自己的存在能够久远。如果我们今天这种方式,是以自己的存在去忘却你的先辈,那么你的存在也非常非常短暂,你也立刻就被人忘掉。这种道理呢,还真不是快速发展就能够作为借口来讲的。

世界上的发达国家有很多,你比如说日本,比如说欧洲,包括美国。但是有很多的发达国家保持着非常非常好的历史记忆,历史传统。就以日本来说,就这一点上来说,日本他有些东西值得我们学习。比如说它的两个城市,一个东京,一个京都。京都基本上是完整地用城市的方式保持的传统。你去那个地方,你就觉得好像,它不是在今天这个现代社会,这好像是几十年前的那个东西。但是你知道东京呢,它是很现代化的。

也就是说我不管怎么方式,永远要记住,今天的人不管你作为生物性的人,你是从你的祖辈传下来的,你作为中国人的文化习俗,你是从中国传统文化过来的,你作为你的价值观也是从你祖祖辈辈传下来的,你的身体和生命,比如说中医,你也是从祖祖辈辈传下来的。你今天不要因为自己的快速发展,你就觉得它成为你断绝跟过去交流的一种理由。没有这种理由。这种理由是你自以为是的理由。

你像我是留学两次法国的。那法国巴黎这么大,它根本就不喜欢你所谓新的东西。它根本就不喜欢。我们会认为城市里头盖高楼,把旧楼拆了就是很好,谁赋予你这种价值?有什么保险说你这个价值怎么样。你可以喜欢新没有问题,你也可以喜欢快,没有问题。但是不要成为你忘却过去、丢掉祖先、丢掉传统的理由,因为世界上有发展很快的,有甚至比我们发展更快的,他们同样保护住了东西。

所以呢,在这一点上,我倒是一直在呼吁,中国是一个五千年文明的国家,我们现在因为快,其实出现了很多很多的问题。真的出现了很多很多的问题。我们是礼仪之邦啊,我们现在中国人有没有很礼貌?现在很多价值紊乱,我我刚才提到什么AA制啊,婚纱呀,婚纱是白纱,穿白纱的意义是什么?中国几千年中国红啊,北京都是红色,国旗是红色,这中国红,是西方人对中国的定义,结婚一定要穿红的,你就是不穿红的。为什么?为什么?等你死了以后,我给你穿红的衣服去下葬,你乐意不乐意?

所以这些东西呢,我不是去责怪年轻人,而是回应你刚才这样一个很好的话题,就是今天的快速发展这种苦难,你从莆田的例子。你是莆田人,你是这个地方的人,你就永远跟这个地方的例子连在一起,如果你把那个东西都去掉。那么,你很快也会被人去掉,这道理就是这样简单,这个道理非常简单,你记得住我也会记得住,你善待我,也善待我。

你现在不记我,那么你立刻就被人忘掉,那谁愿意被人忘掉,你不管是以任何方式的存在感,还是希望被人记下来啊,记下你的好啊。对不对?所以呢,这还真不是年龄的问题,你像我们这些老年人,你说怀旧,虽然有一点。但是这可能是社会价值中间,过于追求快速,过于追求GDP,而没有把其他的东西跟快速的经济发展去配合起来的一种后果。

所以呢,我也在多种场合,去提醒中华民族有自己的传统。不管你怎么发展,你都是在传统的基础上的发明和发现。如果你丢掉了传统,没有根基,所有的东西,你是不可能长久的。所以为什么费孝通先生一直到晚年,他强调四个字“文化自觉”。我是深有体会的,经济发展的很快了,没问题。可是文化不自觉了,文化不自信了,文化丢失了。

延伸阅读:费孝通《论文化自觉》

我在下一本书中间有写,这个是不是叫文化殖民?我们以前都是政治殖民,经济殖民,是不是文化殖民?你现在因为快你所有的价值观全部不是你自己传统中间延伸出来的,都是不知道从哪里飘来的。

所以呢,其实你刚才讲的苦难的问题,我倒是觉得,确实涉及到我们现在存在的一个如何非常好的发扬,从大的角度来说中华民族的传统,从小的方面来说,人类学讲的local knowledge,就是地方性知识。你是这个地方的人,你是这里长大的人,你如果把这里的所有的东西都丢掉,你从哪里出来的?你莆田人,你讲话就是莆田话,那么你的父母亲就是这里人,你把这里忘掉了。莆田人其实是很苦难的,福建人其实都蛮苦难,真的,因为他边缘,他不自信,讲话也讲不好。像我们这种福建人长大的,在北京人面前都是低三下四的。你普通话讲不标准嘛,在清代的时候都说我们福建人讲的是鸟语嘛。

我不是福建人,但是我在福州长大,我一直努力的要要讲普通话,我后来发现,我永远不讲不好普通话,但是我我以前因为讲不好普通话,我很自卑,我现在不自卑了。我跟你讲福州话,我跟你讲莆田话,我跟你讲闽南话,你会讲吗?这个福建人其实在历史上其实很辛苦、很辛苦的。他们离开家里,到远处去,离开故乡,离开故土,离开亲人到海外去,去走南洋,去走一方,很不容易的,这种苦难构成了莆田人民的文化和他们代代相传的依据。如果你把苦难丢掉了,你都不知道你是什么人。这个太要不得了。所以呢,我鼓励你做这种认知和研究。

“华夏边缘”理论:中心与边缘不是一成不变的

芳芳:谢谢彭老师,有一个理论好像是蛮可以支持,我们就做一些这样的研究,就是华夏理论,就是华夏的文化可能你会在边缘的地区,更能找到溯源到它的本真的东西。然后我自己的思考哈,我就做了几年的田野,就是我感受到就是,因为福建人还是比较信拜拜的嘛。就是很多拜拜的文化,有很多的神。我起初是对这些东西是好奇,就是观察了几年以后,我的一个很强的感觉就是,其实这个神本身它的功能性的东西,就是它能不能保佑,这是一个层面。

但是我觉得他对于文化的传承来说,这个神性,每一个神他的性格不一样,然后他背后带有的那种品质是不一样的,但是这些神所带有的这些品质和对人的生活方方面面的这种护佑,它其实构成了一种体系。然后构成了一种民族文化的传承的当中很重要的部分,就是你在拜这个神,其实你也在拜这个神身上的品质,那么你在拜这个神身上的品质,某种程度上你也会希望自己身上拥有这种品质,或者希望自己的子孙后代如果有人能拥有这种品质,他其实也有希望成为被后人再去拜拜的一个对象。

这种神性,它在无形中其实构成了一种民族的很好的人格的认知,用神的形式把它固化下来,使得这种文化它从无形可以变成有形。我在这些莆田的这些神当中,感受到他们就是一个是鲜活的,一个是他带给人一种安心和信心,他们要去南洋去生存,所以这种不确定性里面,他们需要一种确定性,这种让人安心的成分是很重要的。

但是在另外一个文化历史的层面上来说,它是构成了历史和这种民族性当中非常或不可或缺的那个部分,我突然间发现,神是不可缺少的,就是它会形成跟现代社会,就是我们这年轻人从小受的那种教育,就是无神论的那种教育:啊,这个东西不存在。所以不是一个存不存在的问题,而是他需不需要的问题,而是他在人类社会的蔓延的过程当中,它扮演了一个非常重要的角色的问题。

彭兆荣:很好的话题啊,因为你刚才讲到一个华夏边缘。华夏边缘这个概念呢,是台湾著名的历史人类学家王明珂一本书的标题叫《华夏边缘》。那么他的意思是,我们以前一直习惯的认为中国是“一点四方”,那么一点就是中心、中央,中国、中邦,然后边缘就是四方。

所以中心是中心,那边缘都是相对来说是附庸的,次要的,中心是主要的。这个是一个中心说啊,中心说,其实现在世界上仍然也是“中心说”,只是以西方为中心就是了,比如说“条条大路通罗马”,欧洲中心,靠近欧洲的近东方的,近的叫近东、中东、远东,我们中国在远东。

所以呢,不管是中国也好,还是现在的西方也好,还是世界上很多地方也好,他们在认知论上面都有中心论,都有自我中心论,那么中国这个概念,中国就是中心,这个名称就是中心论的东西。所以王明珂先生,他是哈佛大学的博士,如果没有记错的话,他就是他的博士论文,题目就是《华夏边缘》。

他认为呢,其实中华文明啊,其实是包含着不是永远用中心和边缘来评价的,我在《师说人类学》中间讲到了这个概念。哈佛大学曾经有一个印度籍的学者叫霍米·K.巴巴(Homi K. Bhabha)。他有一个著名的观点,他说世界上中心和边缘不是固定不变的。任何一个边缘都有可能成为中心。这个在中国是非常非常有证据的。

比如说我们举一个最简单的例子,我们现在经济最活跃的地方恰恰不是古代中心的地方。古代中心的河南,山西,陕西,这些地方是我们古代的中心:中原,可是它并不是现在中国最为呃发展最快或者最好的地方,这个是事实。那你现在啊,你们在上海这个长江三角,珠三角,等等等等,某种程度上都已经成了经济中心。它们原来都是边缘。

中国的经济状况呢,也证明了中心和边缘不是固定不变的,在任何的情况下,任何边缘都可能成为新的中心。或者是某一个领域的中心,这个是世界历史已经证明的。所以华夏边缘这个概念呢,其实是蛮有意思的,它提醒我们,永远不要觉得中心和边缘是一成不变的。你是过去的中心,但是你现在可能成为边缘,过去的边缘现在可能成为中心。

“神明”之于福建人:海洋文明的必需品

彭兆荣:第二个问题,你讲到的关于福建的地方宗教的问题,那么台湾著名的人类学家李亦园先生,他用了叫做“民间宗教”这个概念,就是说在福建,在台湾,在闽粤这两个地方,在海边吧,就是地方宗教确实是非常非常的多。我们到福建的有个有些村落,每个村落里头可能你一不小心就撞到一个神,这个神只有他们村里头有,其他都不知道。问这是什么神啊,不知道。他们知道。

我曾经在泰国撞到一个叫做“万神游行”,在泰国的华人华侨把他自己们故乡乡土的那些神抬出来游行,居然一天都走不完,有那么多,有万神游行,真的是让我真的是大开眼界。我在福建这么长时间,我当然知道福建人。你刚才讲出一个道理,这道理其实很有意思,就是福建人其实很可怜。因为他们没有平地。他不像江西啊,湖南啊,鱼米之乡,他们种不了粮食。福建是山和海,没有大片的平地,所以他们种不了粮食。

福建省据我所知,粮食自给是全中国最后面的。所以福建人,他没有办法以农耕文明去打造自己,他只有两条路:出海。都是出海。一方面出海留学,所以近代半个近代史是福建人做的,你去看一下福州的三坊七巷,严复、谢冰心、林徽因,都是亲戚,就没有路可走。莆田也是,第一次评估我们国家的院士的,莆田级的很多。是不是莆田人很会读书呢?我们还真不好这样讲。是因为他没有办法,我活不了,我没有地种啊,所以我只有两条路,要不然读书出头,要不然去海外经商。

你知道离家到海外去打拼是很苦的事情。我甚至不知道我以后有没有再回来的机会啊。人家说“父母在不远游”。这是对农耕文明而言呢,对我们福建人来说真不容易,他们早早就要就要出洋去打拼。他就需要有一个能够帮助他。在这样子不可预估的未来的这个探索过程中间,能不能有一个能帮助他更稳定一些呢?有的。所以福建的文化,我们讲究五缘,神缘是其中很重要的。

所以不仅是福建,台湾也一样。广东也一样,就是这些出去打拼的人,他们自己因为没有稳定的东西,他们需要某种内心的依靠,这种东西最好的依靠是什么呢?是神。所以呢,地方宗教呢,就是在沿海边上会比较多,会比内地多的很多,因为他们需要这样一个心理的依靠。台湾的人类学家李云先生呢,把它放在民间宗教的角度。不仅是莆田,整个闽南都一样的特点。

所以呢,我们讲这些地方的宗教,它不是我们所认识到的基督教、伊斯兰教、佛教它不是这种定型了的这种固定的这种宗教,它不是。但是,它是人民生活中间,当地人们中间的一种一种“相信”。我就是相信,你就拿我没办法。因为他就是你刚才讲的,我需要他的存在,因为我相信他的存在对我的生命中间是需要的。

“相信”跟“信仰”的差别都是一个词,相信是believe,信仰也是believe。所以某种程度上来说,最早的宗教就是简单的相信,因为它在我生活中间,它对我有帮助,我需要他能帮助到我,我相信他能在我无助的情况下能保佑我。中华文明主要是农耕文明,其次是游牧文明。那么海洋文明一直不被重视,那么海洋文明,其实他们挺可怜的,他们又没有路可走,又没有地可种,那么他们只好离开家,远远地到外面,外面风浪这么大,我什么时候能回来不知道,我需要有一个人来帮助我,我相信有一个东西来帮助我。

所以在这种情况下,像闽南也好,包括莆田,这些地缘性的地区,宗教其实对当地的民众是生活中间,生命中间的一部分。我们不能用其他的文化中间去评判它:我这边没有。芳芳是哪里人?

芳芳:我是宁波人。

彭兆荣:宁波人可能还好一点。阿夏是陕西人,陕西人他在平原,他可能不需要离家去远方打拼,然后我也不知道这个大海会不会把我生命吞噬掉,因为我在这样的过程中间,我有这种需要,这种海洋文明的需要比农耕文明呢来的需求更大。所以我们要体谅他、要去体会他。

如果我们能够到到这在他们中间生活,我们体谅出这种地方宗教对他们生命、对他们事业的某种特别的需要的时候,我们就知道,文化其实本来是很暖心的,并不是这么冷冰冰的,它之所以会存在,因为我需要它来帮助我。所以这个话题呢,在任何时候、任何情况下,我相信闽粤两省的地方宗教都会比其他更多样。因为他们更需要。他们相信,这就是believe,相信这些东西能帮到他们。他们无助。

介绍彭老师的两本新书

芳芳:我觉得今天我们跟彭老师讲到两个我觉得是非常核心的一个话题,就是一个是对历史来说,苦难是重要的,就是让我们跟过去有个连接,一个其实相信是跟未来是有关系的。就你相信什么,你才会去坚持做一样东西,你相信他会来,就算你这一辈子完不成,你可能子子孙孙你会完成这个东西,每个民族他相信的东西不一样,所以他会去做的事情也不一样。我觉得一个是面向过去的一个维度,一个是面向未来的一个维度。很有意思。其实我很期待跟彭老师有更多的交流。

但是因为时间的原因呢,我们介绍一下那个彭老师的两本新书,一个是《师说人类学》,一个是《生命中的田野》,其实《师说人类学》,我看的时候,其实很有感觉,因为我自己是读人类学的,里面讲了很多人类学的大家,还有一些老一辈的。

彭兆荣:拿出来给大家看一下,那都是我的头像。《生命中的田野》这幅画是四川美术学院的院长庞茂坤的作品。那么这两本书呢,都是我写的回忆录啊,我计划写五本,就是我用我的生命来把我的田野的感受告诉大家。而且里头很好读。我相信芳芳读了以后觉得,哎哟,不是那么枯燥啊。

芳芳:基本上一本书一天肯定是可以看完的,而且我觉得就是彭老师跟其他的人类学家有个很大的不一样,彭老师他小时候有写小说。所以他的那个文学素养是他人类学的一个很好的底子,因为我知道有一些人类学家,他可能文字的那个东西就没有那么灵动,但是彭老师的文字是非常灵动,并且非常的接地气,就是我好几次看得时候都非常捧腹大笑,所以我觉得这是一个很好读的书,我觉得好读是阅读当中非常重要的一个环节啊。

彭兆荣:我希望能够跟读者交朋友,就是通过我的书跟读者交朋友,因为这是交朋友的媒介啊,我我真心的希望读了我的书以后,我们成为心灵沟通的朋友,我相信能够做到这一点。

阿夏:那我们今天就差不多了,谢谢彭老师。

彭兆荣:好的,再见。